ICSID管辖权条款的适用分析

一、ICSID与BIT的基本含义

国际投资争端解决中心(ICSID) 系根据1966年10月正式生效的《关于解决国家和其他国家国民投资争端公约》(1965年华盛顿公约,以下简称“ICSID公约”)成立。ICSID作为国际性常设仲裁机构,目的在于解决各缔约国与其他缔约国国民之间的投资争端,为双方提供便捷的调解与仲裁机制,使争端解决非政治化。基于其具有中立性、自治性与终局性效力特征,从而成为了解决国际投资争端的强有力手段。ICSID仲裁的管辖权依据主要来源于双边投资协定(BIT)、多边协定和东道国国内立法。ICSID以双方书面同意提交仲裁为前提,注重东道国与外国投资者的意思自治,也为双方合意解释保留空间。随着国际投资争端的日趋激烈,ICSID管辖权条款成为各国签订的BIT中的重要条款。BIT中关于是否接受ICSID的管辖、如何接受其管辖的条款,对保护外国投资者的权益和维护东道国的主权有着十分重要的影响。本文着重从我国投资者作为申请人的代表性案例、我国作为被申请方的代表性案例以及国外典型案例三个角度进行案例梳理,归纳管辖权条款适用的特点及规律。

二、《ICSID公约》第25(1)条的解析

根据《ICSID公约》第25(1)条的规定:

"The jurisdiction of the Centre shall extend to any legal dispute arising directly out of an investment, between a Contracting State (or any constituent subdivision or agency of a Contracting State designated to the Centre by that State) and a national of another Contracting State, which the parties to the dispute consent in writing to submit to the Centre. When the parties have given their consent, no party may withdraw its consent unilaterally."

由此可知,确定ICSID管辖权的确定要件包括:

1.管辖以合意为基础(consent):双方书面同意提交ICSID仲裁;

2.属事管辖权(jurisdiction ratione material):争端须符合因“投资”而产生;

3.属人管辖权(jurisdiction ratione personae):申请人是“另一缔约国国民”。

1

管辖权的合意基础

在国际投资争端仲裁中,仲裁管辖权均来自争端双方的合意授予,无合意则无管辖。在合意的前提下,投资仲裁庭才真正意义上拥有对国际投资争端案件的仲裁权力。根据《ICSID公约》的规定,当双方作出书面同意后,任何一方都不得单方面撤销同意,这项合意实际上给了外国投资者与东道国就争议解决进行事前约定,同意既可以同时在不同文件中表达出来,也可以在不同时间于不同文件中表达出来。

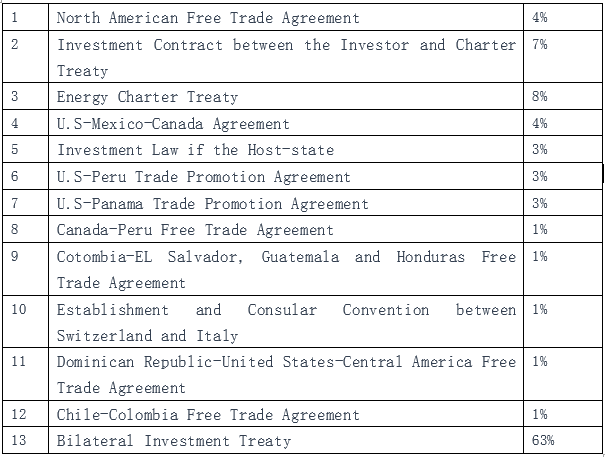

对于ICSID而言,双方书面同意是外国投资者将其投资争端提交国际仲裁是ICSID对该争端具有管辖权的必备条件之一,从ICSID仲裁机构2021年发布的年度报告可知,仲裁庭处理投资者与东道国间投资争端的管辖权依据有三种:

①双方当事人的仲裁协议。②东道国国内立法的授权。③国际投资协定中的仲裁同意条款。

其中Bilateral Investment Treat(双边投资条约63%)、Energy Charter Treaty(能源宪章条约8%)、Investment Contract between the Investor and Charter Treaty(东道国国内立法的授权7%)。

如上表所示,“双方书面同意”大部分可溯源至BIT。可以说ICSID的案件管辖权就是来自BIT的规定,而不同的国际投资条约对投资的定义、是否接受ICSID管辖等规定都不相同,如1998年中澳BIT中规定以中澳两国成为公约成员国为前提,则双方的争议可提交ICSID仲裁。美国与澳大利亚的FTA协定,一方面没有就投资者与东道国间争端提交国际仲裁进行事先“同意”规定,另一方面规定了知识产权限制的征收例外。可见ICSID仲裁庭的管辖权主要依据不同BIT的规定。

2

属事管辖权:争端需符合因“投资”而产生

ICSID仅受理直接因投资引起的争端,因此如何解释投资成为一个至关重要的问题。在国际投资实践中,当投资者与东道国之间发生争端,诉诸ICSID的语境下,“投资”是一个具有特定内涵和外延的国际法概念,如《中澳BIT》第一条第二款第(二)项规定“投资”是各种资产,包括有形和无形财产、公司股票、对金钱的请求权、知识产权和工业产权等等。认定“投资”将涉及到多方主体,包括东道国、投资者母国、投资者的切身利益,投资的范围越广,则东道国承担的国际义务也就更多,因此识别投资者所进行的是否属于“投资”范围内的经济活动,直接关乎投资者的权益是否能够获得相关国际投资法律的保障,以及在投资者的合法利益受到东道国损害时,能够依据“投资”的认定采取国际投资争端解决机制维权。

在ICSID 仲裁中,关于“投资”的认定主要在BIT和《ICSID公约》第25条的规定中。以中国—马来西亚BIT、中国—日本BIT及中国—澳大利亚BIT关于“投资”的规定进行比较。

|

BIT |

关于“投资”的定义 |

|

《中华人民共和国政府与澳大利亚政府相互鼓励和保护投资协定》 |

(二)“投资”系指各种资产,为缔约一方的国民所拥有、控制或投入,并为缔约另一方依照其随时适用的法律和投资政策所接受,包括:1.有形和无形财产,包括权利,例如抵押权、留置权、质权;2.公司,股票,在公司的其他利益,或在该公司财产中的利益;3.对金钱的请求权,或有经济价值的行为请求权;4.知识产权和工业产权,包括与版权、专利、商标、商名、工业设计、贸易秘密、专有技术和商誉有关的权利;5.法律或法律允许按照合同赋予的任何权利,包括从事农业、林业、畜牧业、渔业的权利,勘探、开采或开发自然资源的权利以及制造、使用和销售产品的权利;和 6.用于再投入的收益。 投资或再投资财产形式上的任何变化都不应影响其作为投资的性质。 |

|

《中华人民共和国和日本国关于鼓励和相互保护投资协定》 |

本协定内:(一)“投资财产”,系指缔约一方国民或公司在缔约另一方境内,在进行投资时,依照或不违反该缔约另一方法律和法规用作投资的所有种类的资产,包括:(1)股份和其他形式的公司份额;(2)金钱债权和根据具有金钱价值的合同给付的请求权; (3)有关动产和不动产的权利;(4)专利权、商标权、有关商名和服务标记的权利及其他工业产权和有关专有技术的权利; (5)包括勘探和开采自然资源的权利在内的特许权。 |

|

《中华人民共和国政府和马来西亚政府关于相互鼓励和保护投资协定》 |

在本协定内:(一)“投资”一词,系指根据接受投资缔约一方的法律和法规在其领土内作为投资的各种资产,主要是:1.动产和不动产及其他物权,如抵押权、留置权或质权;2.公司的股份、股票和债券或在该公司的其他形式的利益;3.金钱请求权或具有财政价值的行为请求权;4.版权、工业产权、专有技术、工艺流程、商名和商誉;5.法律授予的经营特许权,包括勘探或开发自然资源的特许权。 上述“投资”一词, 在马来西亚领土内的投资,系指根据马来西亚立法和行政实践,在由马来西亚适当的部归类为“批准项目”中进行的全部投资; 在中华人民共和国领土内的投资,系指根据中华人民共和国立法和行政实践,由中华人民共和国适当的审批机构批准的全部投资。所投资产形式上的任何变化不应影响其作为投资的性质,但该变化不得违背对原投入资。 |

如上图所示,对比三个BIT协定与《ICSID公约》,在关于“投资”的规定上都有各自的特色,在BIT中投资的范围是静态列举的,而公约本身的规定并没有就“投资”的含义进行充分解释,这也恰好赋予各国可在BIT中针对自身情况、针对投资特点、性质等进行相关条款的补充说明。于是在投资者将争端提交ICSID时,往往并不能仅仅依据第25条第1款就确定ICSID的属事管辖权成立,其同时受制于“双方书面同意”的限制。在此前提下,BIT中的约定至关重要。鉴于不同的BIT有不同的规定,这也使得ICSID是“因BIT制宜”的行使仲裁权。如中国—澳大利亚BIT“用于再投入的收益”也属于投资财产范围,但中国-日本BIT、中国-马来西亚BIT就没有这样的规定。因此,“在最近的ICSID仲裁实践中,BIT已实际成为ICSID所建议的“明确声明”的最主要形式。

3

属人管辖权:申请人是“另一缔约国国民”

根据《ICSID公约》第25条第(1)款,中心管辖的主体分别为“缔约国本身以及国家决定向ICSID派出的政府部门的下属机构或者相关单位”( any constituent subdivision or agency of a Contracting State designated to the Centre by that State)和“拥有另一缔约国国籍的国民”( any natural person who had the nationality of a Contracting State)。

首先,《ICSID公约》第25条第(1)款认为作为案件当事人的国家必须属于《ICSID公约》的“缔约国”。《ICSID公约》本身并未专门对“缔约国”进行规定,单从“缔约国”的字面含义出发,不同学者有不同的理解。有学者认为“缔约国”为《ICSID公约》“签字国”,也有学者认为“缔约国”为接受《ICSID公约》约束且已对其生效的国家。在实践中,ICSID对“缔约国”的认定较为宽松。公约中有“已签署公约的国家”和“缔约国”两种表述方式。根据《华盛顿条约》的规定,签署公约的国家在根据己国的宪法程序完成批准、接受或核准之后,还得向中心交存足够数量的核准文书,自交存文书之后的30天才开始生效。“已签署公约的国家”范围更广,“缔约国”则除了表示该国家已经签署公约,还表示该国家已经向中心递交了批准书,且公约已在该国家生效。直到2021年9月30日,已经签署《华盛顿公约》的国家有163个,其中有155个国家已向中心递交批准书,其中俄罗斯、泰国、多米尼加共和国、埃塞俄比亚、几内亚比绍共和国、吉尔吉斯斯坦共和国、纳米比亚和伯利兹虽然加入了该条约,但是未向中心递交批准书,所以公约暂时不能在这些国家生效。上述的八个国家属于“已签署公约的国家”,而其他155个国家(包括中国在内)属于“缔约国”,所以如果争端双方在“同意”将争端交由中心仲裁时,只要在将投资争端提交中心时《ICSID公约》对该当事方生效,该当事方所属国即属于“缔约国”。

其次,《ICSID公约》第25条第(1)款反映了国家作为中心管辖的主体之一,不仅可以表现为“缔约国”这种国家主体,也可以为该国向ICSID确定派出的政府部门下属机构或者相关单位。但是《ICSID公约》并未对“下属单位或机构”进行详细规定,普遍认为,“国家任何组成部分”应该是指一个统一国家的地方政府或者自治区,也可以是指非统一国家的联邦共和国、省或者州。“机构”则是更广泛的的实体范围,其中可能包括在政府控制之下的公司。“国家任何组成部分或者机构”的内涵通常都是根据各个缔约国的实际情况来确定的不过从仲裁实践看,国家主体是否符合ICSID管辖的资格很少成为争议焦点。

最后,按照《ICSID公约》第25条第(1)款,“另一缔约国国民”是中心管辖的另一争端主体。从《ICSID公约》第25条第(2)款可以看出,“另一缔约国国民”主要指自然人和法人。但在对外投资活动中的主体一般为法人,实践中自然人作为ICSID仲裁主体的情况并不多见。关于自然人的资格,《ICSID公约》第25条第(2)款规定可以看出,ICSID管辖权范围内的外国自然人投资者应同时具备以下的国籍条件:(1)此外国自然人投资者所在的国家是《华盛顿公约》的缔约国。(2)此外国自然人投资者不得同时具有投资争端东道国的国籍;(3)此外国自然人投资者必须在“同意日”(即争端的双方当事人同意向ICSID提请调解或者仲裁该国际投资争端的之日)和“请求日”(即一方当事人向中心仲裁庭申请仲裁之日)同时符合上述的三点国籍认定标准。

关于法人资格的认定与自然人类似。但是《ICSID公约》的规定较为抽象,并未涉及法人的类型,不同的仲裁庭也可能运用不同的手段确定其“合格投资者”的资格,对于“外来控制”是如何进行认定的,公约也没有做出进一步的详细解释,并且各缔约国在颁布的国内法和签订的BITs中也几乎没有对“外来控制”的相关内容进行规定。“外来控制”究竟是采取股权控制标准、决策控制标准还是两者兼而有之,这些判定标准都全由中心的仲裁庭在具体案件中行使自由裁量来权自行决定。这在一定程度上也造成了仲裁裁决结果的不一致。

三、我国投资者作为申请人的代表性案例

1

中国平安诉比利时政府案

1. 案情简介

从2007年起,中国平安先后向比利时富通集团投资约238亿元,收购近5%的股份。2008年全球金融危机爆发后,富通集团被比政府国有化,并以低价出售,中国平安因此损失达228亿元。此后,中国平安先后通过多种渠道谋求挽回损失,但始终无果。平安中国于2012年9月向ICSID申请仲裁,主张比利时政府的行为构成对申请人财产的征收,且未对申请人给予公平的补偿。ICSID于2012年9月19日正式登记了该案件。后比利时政府对ICSID对该案的管辖权提出异议。2015年4月30日,ICSID仲裁庭公开裁决,以缺乏管辖权为由驳回中国平安的所有指控。

中国和比利时分别于1986年和2009年生效的两个两个双边投资协定,分别是《中华人民共和国政府和比利时——卢森堡经济联盟关于相互鼓励和保护投资协定》(以下简称“《1986年协定》”)和《中华人民共和国政府和比利时-卢森堡经济联盟关于相互促进和保护投资的协定》(以下简称“《2009年协定》”)。

2. 争议焦点及仲裁庭的分析

本案的核心争论焦点也在于条约适用—《2009年协定》能否扩大适用于其生效之前发生的争议。根据《2009年协定》第10条第(2)款的规定,在本协定生效前已经进入仲裁程序的有关投资的争端,则按照《1986年协定》解决。换言之,在2009年12月1日后,中国与比利时之间仅存在一份有效的《2009年协定》,该协定原则上适用于生效前作出的投资,但投资者在此前已就投资争议启动司法程序和仲裁程序的除外。平安对富通的股权投资于2007年做出,是在《2009年协定》生效之前,不过此时并不能断定不适用《2009年协定》,本案仲裁庭是否有管辖权需要追溯本案是否属于在《2009年协定》生效前已完成通知,但尚未进入仲裁程序的争议。最终仲裁庭在对《2009年协定》的第8条第(1)款、第8条第(2)款、第10条进行整体解释,并结合相关判例认为,依据缔约方的真实意图,第8条第(1)款的表述上采用“when a legal dispute arises”是一个一般现在时的用法,即表达的是法不溯及既往。ICSID仲裁庭以缺乏管辖权为由驳回中国平安的所有指控。

2

北京城建诉也门政府案

1. 案情简介

2006年北京城建集团有限责任公司(“北京城建”)与也门政府民航局(“也门政府”)签署萨那国际机场二期航站楼工程建设合同,该合同以87版FIDIC红皮书加特殊条款为合同条件。

开工不久,双方就出现摩擦,继而发展到索赔。经多次协商未果,2014年12月份,北京城建依据《解决国家与他国国民间投资争端公约》(“华盛顿公约”)与违反《中国与也门双边投资保护条约》为由,将也门政府诉至国际投资争端解决中心(“ICSID”)。随即,也门政府也对仲裁庭提出司法管辖权异议。经审理,仲裁庭于2017年5月31日,对也门政府提出的司法管辖权异议做出裁决,裁定仲裁庭对本次争议拥有司法管辖权。

2.争议焦点及仲裁庭的分析

本案中争议焦点为:ICSID是否有属事管辖权和属人管辖权。

在属事管辖权方面,需要明确的是北京城建在也门的工程建筑行为是否属于投资。中国—也门BIT对“投资”进行了明确的定义。“该款静态地列举了贷款、股权出和工业产权属于投资范畴,而普通商业交易的货物销售则不包括在内,而建筑工程合同则处于尴尬地位。”在本案中,北京城建与也门民航与气象局之间的合同约定的工程范围包括土地建设、机电设备的供货和安装等,似乎无法由BIT规定的“投资”涵盖,仅作为工程承包商的北京城建是否如也门政府所称的“不构成合格的投资”。本案仲裁庭借鉴了“Salini诉摩洛哥案”仲裁庭对“投资”的认定标准的四个要件:(1)须有资本或其他资源的投入;(2)经济运行持续一段时间;(3)投资者须承担东道国主权干预带来的风险;(4)对东道国经济发展有意义。仲裁庭通过对这四个要件一一检视,认定北京城建投入的供货、安装等资源符合投资,在建设项目完成后,将为也门政府的经济发展无疑是有促进作用的。因此在属事管辖权上,仲裁庭是享有管辖权的。

也门认为,北京城建作为国有企业,即使在一般商业经营中,也扮演中国政府代理人的角色,履行着政府职能。因此其不构成ICSID公约第二十五条第一款中规定的“另一缔约国国民”。仲裁庭对国与国之间的争议没有管辖权。此外,援用中也BIT项下投资保护的先决条件是登记。北京城建订立《施工合同》时未将其权利登记为也门法下的一项投资,因此仲裁庭没有管辖权。

仲裁庭通过三步走方式处理属人管辖权异议:第一,明确ICSID公约第25条不处理国家间争议;第二,明确投资者公私身份的认定参照Broches标准,其核心是要求仲裁庭分析投资在特定情境中的商事功能;第三,逐项分析北京城建在工程建设中是否是中国政府的代理人、是否行使政府职能、是否有义务进行投资注册。

1)北京城建是否作为政府代理人行事?

仲裁庭认为,判断“是否作为政府代理人行事”这一要件的重点不在于公司结构,而在于具体事实情况下,公司是否以国家代理人的职能进行运作。相反,仲裁庭认定,既有书面记录显示北京城建以一般商业承包人(commercial contractor)的身份参与竞标,也门政府也承认,合同终止的原因是北京城建未能以商业可接受的标准提供机场相关的商业服务。

2)北京城建在施工时是否行使了重要的政府职能?

仲裁庭认为,判断此要件时,重点同样在于“在特定情况中”即在萨那机场项目中北京城建的职能。也门政府所举证的中国政府对北京城建的管理、运营、策略有最终决定权与此要件不相关。北京城建在萨那机场项目中显然不行使中国政府的职能。也门对北京城建采取的军事侵犯也并非针对中国政府,而是针对未履行职责的机场工程承包商。仲裁庭认为,北京城建“应接受中国对外经济贸易部的管理、协调和监督”并不足以(too remote…to be relevant)证明中国政府是也门航站楼工程的“最终决策者”(ultimate decision maker)。

3)北京城建是否必须在也门对其投资进行登记?

仲裁庭认为,中也BIT中并未明确约定投资必须登记才受BIT保护,依据书面意思,也无法推论出该等要求。仲裁庭进一步明确,在《也门投资法》下进行投资注册,是享受《也门投资法》下相关特权和保护的前提,但不是享受中国-也门BIT保护的前提,因为正如Desert Line v. Yemen案仲裁庭所言,《也门投资法》并不规制所有类型的外国投资,而是仅仅规制那些享受特别优惠的投资。

对国有企业身份的讨论是一个非常值得关注的话题。本案仲裁庭并未突破《国家责任草案》中的国家行为归因原则。然而,这并不意味着以后的投资仲裁庭(或WTO专家组与上诉机构)不会引入新的归因标准,也不意味着未来国际立法不会引入更加具体(或许对中国国有企业更加不利)的归因标准并未突破《国家责任草案》中的国家行为归因原则。然而,这并不意味着以后的投资仲裁庭(或WTO专家组与上诉机构)不会引入新的归因标准,也不意味着未来国际立法不会引入更加具体(或许对中国国有企业更加不利)的归因标准。

3

谢业深诉秘鲁案

1.案情简介

2006年9月29日,中国香港居民谢业深(Mr.Tza Yap Shum),依据1994年我国中央政府与秘鲁政府缔结的《中华人民共和国政府和秘鲁共和国政府关于鼓励和相互保护投资协定》(中国-秘鲁BIT)向ICSID提起仲裁,声称秘鲁共和国税务局2004年针对其在秘鲁境内设立并拥有90%股权的TSG(秘鲁)有限公司采取的税收征管措施构成了征收行为。秘鲁政府提出多个理由认为ICSID仲裁庭对此案没有管辖权。ICSID仲裁庭得出《中国-秘鲁BIT》适用于香港特区的结论。很多学者对“谢业深案”中管辖权的裁定提出了批评,认为ICSID仲裁庭又采用了其惯用的手段、以看似合理实则无理的借口去达到其扩大管辖权的目的。

2.争议焦点及仲裁庭的分析

本案涉及的争议焦点是:中外BITs是否适用于香港特区,对双方“同意”提交争议的解释是否正确。

1)关于谢业深是否为合格的“投资者”。

中秘BIT第1条第(2)款规定:“中方投资者是指拥有中华人民共和国国籍的自然人。”仲裁庭在确认管辖权时一味强调申请人是否具有中国国籍,未深入考虑中国的基本国情及香港居民和大陆居民在生活环境、经济环境等多方面存在的现实差异对裁定可能产生的影响。事实上,第一,1994中秘BIT是香港回归前签订的,不应适用于香港,且该BIT中的中方投资者也不包括香港居民;第二,1997年香港回归后中外BITs是否适用于香港特区要具体分析。香港回归后我国缔结的国际条约并不自动适用于香港特区。《香港特区基本法》第153条规定,中华人民共和国缔结的国际协议,中央人民政府可根据香港特区的情况和需要,在征询香港特区政府的意见后,决定是否适用于香港。因此只有经过法定程序后中外BITs才能适用于香港,而实践中我国中央政府并未按此程序将任何一项中外BITs扩展适用;第三,即使通过了《香港特区基本法》规定的程序,中外BITs也未必适用于香港。将中外BITs扩展适用于香港特区,实质上涉及对条约的修改,事关另一缔约国与其投资者的利益,不仅要履行基本法的程序,还要履行国际法程序,例如将情况告知另一缔约国和ICSID等,只有这样才能使中外BITs适用于香港的情事产生国际法效力。最后,《中国—秘鲁自由贸易协定》第5条规定,双方约定的领土范围是指“中华人民共和国的全部关税领土,包括领陆、领水、领空,以及根据国际法和国内法,中华人民共和国行使主权权力和管辖权的专属经济区和大陆架”,而香港作为独立关税区不应涵盖在中秘BIT的范围内。因此,谢业深并不能依据中秘BIT取得适格的“投资者”身份。但仲裁庭仅根据中秘BIT对投资者所作的定义就认定了谢业深为合格的“投资者”,认为“没有必要确定中秘BIT是否适用于香港地区”,这种在裁决中近乎一刀切的认定方式暴露了我国在处理关于特别行政区的对外投资关系方面的漏洞,也在无形中给予了ICSID仲裁庭扩大管辖权的机会。

2)关于ICSID仲裁庭对双方“同意”提交争议的解释是否正确。

根据中秘BIT第8条规定,投资争端应首先通过友好协商的方式解决,协商不成再通过东道国国内司法途径解决。若争议是“涉及征收补偿款额的争议”,如在6个月内协商不成,可应任何一方的要求,将争议提交ICSID仲裁解决,而其他争议则必须“经双方同意”才可提交ICSID仲裁庭。中秘BIT第8条是明确同意将“涉及征收补偿款额的争议”提交ICSID仲裁庭解决的,但未同意将“涉及征收的争议”提交ICSID仲裁。仲裁庭自称是根据《维也纳条约法公约》第31条和第32条规定来解释“涉及征收补偿款额”的,认为对“涉及”的通常意义和善意解释应该是“包括”而不是“限于”,即“涉及征收补偿额的争议”包括了“涉及征收的争议”。

但根据《维也纳条约法公约》第31条、第32条规定可知,条约解释应该遵循“善意解释”的原则,即要按照条约的目的和宗旨,忠实地按照条约用语的上下文,就约文的通常意义进行解释。而仲裁庭在对该案“同意”提交的争端范围进行解释的时候,没有严格遵守“善意解释”的原则。如仲裁庭就援引了Telenor诉匈牙利案来作为借鉴,但在该案中,挪威一匈牙利BIT第11条明文规定“‘补偿或者与征收有关的任何争议’都可提交ICSID仲裁庭调解或仲裁”,这与本案中的“涉及征收补偿款额的争议”显然有明显区别。因此,本案仲裁庭对双方“同意”提交的争议的解释存在着扩大化的倾向。

小结:通过以上三个典型案例可知,我国作为申请方是应注意ICSID对案件应具有属事管辖权和属人管辖权。ICSID具有属事管辖权的案件应为《2009年协定》生效之前未进入仲裁程序的有关投资的争端。就属人管辖权来说,国有企业对外投资的行为只要不是国家行为,即国有企业未作为中国的代理人或执行政府的职能而是对外进行纯商业行为,就属于ICSID管辖的范围。此外,我国政府应对中外BITs的适用范围问题慎重考虑,采取诸如修订中外BITs、可尝试依据《ICSID公约》第25条第(4)款(Any Contracting State may, at the time of ratification, acceptance or approval of this Convention or at any time thereafter, notify the Centre of the class or classes of disputes which it would or would not consider submitting to the jurisdiction of the Centre. The Secretary-General shall forthwith transmit such notification to all Contracting States. Such notification shall not constitute the consent required by paragraph (1)),以通知方式限制ICSID管辖权等国际法层面上的措施来澄清问题,及早设防,以免授人以柄。

四、我国作为被申请方的代表性案例

1

韩国安城诉中国政府案

1.案情简介

2006年12月12日,韩国安城公司与江苏省射阳港口产业园区管委会签订关于高尔夫球场及豪华附属设施开发的投资协议,项目分两期进行,用地共计3000亩(一二期工程各用地1500亩)。项目动工建设不久,中国房地产开发政策发生变化,园区管委会表示不能按照投资协议约定的价格向安城公司提供一期工程所需300亩土地,要求其公开竞买。一期工程竣工后,园区管委会未及时提供二期用地。安城公司于2011年10月将项目低价转让给了一家中国公司。2014年10月7日,安城公司根据中韩双边投资保护协定(中韩BIT)向ICSID申请仲裁。

2016年9月15日,中方代理人根据ICSID仲裁规则第41条第(5)款,在首次开庭审理前提出了初步反对意见,认为安城公司申请仲裁的时间超过了中韩BIT第9条第(7)款规定的三年仲裁时效,且中韩BIT中的最惠国待遇条款不适用于仲裁时效,其仲裁请求显然不具法律价值。安城公司代理人答辩称其在知道损害后的两年半时间内向中方政府提交了意向通知,并未超过仲裁时效,即使超过,其有权援引中韩BIT最惠国待遇条款,适用较长的仲裁时效。

2.争议焦点及仲裁庭的分析

本案涉及的是仲裁庭的属事管辖权,关键的争议焦点为:能否以“最惠国待遇条款”援引其他条约中的实体权利,最惠国待遇条款是否适用仲裁时效。

一般来说,“最惠国待遇条款”要求成员方之间相互给予最惠国待遇,在本案中,安城认为根据中韩BIT第三条关于最惠国待遇的规定,其有权援引其他条约中的实体权利,并且认为消灭时效原则在中韩等国家都被认定为是实体权利。仲裁庭认为中韩BIT第三条的字面文义已经清晰地表明最惠国待遇不能延伸适用至缔约一方与缔约另一方投资者的投资仲裁事项,特别是不能适用于中韩BIT第9条第(7)款的仲裁时效,文义解释已经足够清晰,没有必要进一步考虑其他观点或其他含有最惠国待遇条款的条约和条约实践。ICSID仲裁庭对本案没有属事管辖权。

2

德国海乐诉中国政府案

1.案情简介

2017年6月21日,德国海乐·西亚泽有限公司根据《中德双边投资协定》(《中德BIT》)在ICISD提起针对中国的投资仲裁(ICSID Case No. ARB/17/19)。这是中国第三次作为被申请人参与的国际投资仲裁。2018年1月8日该案仲裁庭组成,仲裁庭成员包括Daniel Bethlehem(首席,由机构任命),法国-黎巴嫩律师Roland Ziade(申请人任命)和Campbell McLachlan(被申请人任命)。此次争议由济南市人民政府2014年的一项国有土地上房屋征收的行政决定引起,在仲裁程序启动前,申请人的子公司济南海乐·西亚泽食品有限公司(JHSF)将有关争议提交中国国内法院,一审法院驳回了JHSF的诉请,二审法院维持原判。此前,该案的仲裁庭已于2018年8月10日作出第二号程序令,驳回了申请人的临时措施申请。在2018年12月17日做出的第三号程序令中仲裁庭拒绝了被申请人提出的分步仲裁请求。

2.争议焦点及仲裁庭的分析

本案的争议焦点是:投资者已就其在东道国境内发生的投资争议寻求东道国司法救济,且已做出最终裁决,投资者是否仍可提起国际投资仲裁。

原本在ICSID国际投资仲裁体系下,并不应该出现诉讼与仲裁竞合的问题,因为《ICSID公约》第25条是一项强制性仲裁协议,同意是不得单方面撤销的。然而第26条却保留了“用尽当地救济原则”,如此一来,ICSID保留在东道国国内司法救济以外的管辖权。海乐依据的是中德BIT及其议定书,在协定附加的议定书里面第6条对管辖权进行了补充说明,同时限制了仲裁庭的管辖权:“关于在中华人民共和国的投资,德意志联邦共和国的投资者仅在下列情况下可以把争议提交仲裁:(一)投资者已经根据中国法律把争议提交行政复议程序,(二)投资者把争议提交复议程序三个月后,争议仍然存在,和(三)如果争议已经被提交至中国的法院,投资者可以根据中国法律撤回。”

海乐在中国就房屋征收行为提起了行政诉讼,并先后被两审法院驳回诉讼请求,此时已是二审终审的结局,根据《中华人民共和国行政诉讼法》的规定,此时海乐并没有撤回起诉的机会,那么海乐就不符合议定书的限制性情况,ICSID没有管辖权。进一步来说,如果海乐提起审判监督程序,并在再审阶段撤回起诉,那么管辖权问题就还需要讨论,根据《行政诉讼法》的规定,再审阶段撤回诉讼需要满足一定的条件,受理再审同样有门槛限制,而只要中国法院不予受理再审申请,则海乐仍然不满足向仲裁庭提起申请的条件。但因本案还在审理当中,对海乐的后续行动以及中国政府的应对仍可拭目以待。

小结:结合以上两个典型案例可知,最惠国待遇不适用仲裁时效条款,即使有更为优惠的仲裁时效条款,ICSID也不具有属事管辖权,不属于ICSID管辖权范围。此外,投资者已就其在东道国境内发生的投资争议寻求东道国司法救济,且已做出最终裁决,投资者不可以提起国际投资仲裁,ICSID不具有管辖权。

五、国外典型案例

1

德国诉荷兰案

1.案情简介

荷兰决定2029年以前逐步淘汰煤炭发电,这一决定影响了投资者对位于荷兰鹿特丹港口区的燃煤发电厂Maasvlakte power plant 3(MPP3)的投资。其后,投资者向ICSID提起投资仲裁。在仲裁庭组成之前,荷兰针对第一申请人德国投资者向科隆地区高等法院提出申请,要求根据《德国民事诉讼法》第1032条第(2)款规定宣告该投资仲裁程序因属于欧盟内部性质而不可受理。截至2022年5月9日,这些诉讼案件仍未审结。仲裁庭成立后,申请人提出了临时措施请求,要求仲裁庭宣布荷兰启动德国诉讼程序违反了《解决投资争端中心公约》第26条(关于解决投资争端中心的排他性)和第41条(关于仲裁庭自裁原则),并责令被申请人荷兰政府撤回德国法院诉讼程序。

2.争议焦点及仲裁庭的分析

本案的争议焦点为:存在另一司法机构的诉讼程序并不一定威胁到解决投资争端中心诉讼程序的排他性。

仲裁庭指出,从表面上看,《解决投资争端国际中心公约》第47条赋予了仲裁庭采取临时措施的“广泛”自由裁量权,仲裁庭也赞同Nova Group诉罗马尼亚案中仲裁庭的看法,认为根据国家主权的一般原则,仲裁庭应作为一种例外救济办法行使授予的自由裁量权。仲裁庭必须考虑所有相关情况,不能允许采取临时措施来保护“假设的”权利。“临时”一词也表明不能通过临时措施给予最后救济。仲裁员还指出,解决投资争端中心仲裁规则第39条规定了更详细的要素,适用该规定的多数仲裁庭都首先确定了被保护的权利,然后确定所请求的措施是否必要、紧急和相称。仲裁庭接着指出,双方当事人一致认为,《解决投资争端中心公约》第26条和第41条所规定的申请人权利是存在的,而且这些权利涉及仲裁程序的完整性,仲裁庭有权保护仲裁程序的完整性。但是,仲裁员告诫说,如果临时措施的请求“将影响当事方利用其他司法程序或履行国际义务的权利,则必须注意确保对仲裁庭的义务,特别是善意和不加剧争端的义务,与国家的其他义务相平衡”。根据这些原则,仲裁庭强调,“仅仅存在另一司法机构的诉讼程序并不一定威胁到解决投资争端中心诉讼程序的排他性”。事实上,在许多事项上,解决投资争端中心的仲裁庭与国内法院之间存在并行和不重叠的管辖权。因此,为了触发采取临时措施的必要性,并行程序“必须涉及仲裁庭职权范围内的问题,并旨在决定或妨碍仲裁庭决定这些问题的自由”。仲裁庭赞同Teinver诉阿根廷案仲裁庭的意见,指出,如果平行程序与一方当事人提起解决投资争端中心程序的能力之间存在联系,那么“这种情况必然会造成不可弥补的、迫在眉睫的损害,需要紧急救济”。仲裁庭告诫说,本案的情况“有些独特”,要求对所有相关情况进行详细分析。关于本案申请人请求的救济,仲裁庭指出,请求宣告被申请人启动和进行德国诉讼违反了《解决投资争端中心公约》第26条和第41条属于“终局性救济请求”,因此仲裁庭不宜在临时措施申请中予以准许。

仲裁庭同时认为,临时措施申请提出了“非常严重的问题”。考虑到《德国民事诉讼法》第1032条第(2)款提到仲裁的可受理性,而且荷兰曾将德国诉讼程序定性为“禁止仲裁程序”,“申请人担心被申请人通过德国诉讼程序阻止申请人向本仲裁庭提出程序是完全合理的”。因此,仲裁庭承认,德国的诉讼程序似乎是“对本仲裁庭管辖权的附带攻击”。仲裁庭还指出,荷兰有可能在德国诉讼取得成功后,采取可能影响仲裁程序完整性并可能加剧争端的进一步步骤。

仲裁庭强调,双方当事人在诉状中同意,“第26条的排他性必然限于提交解决投资争端国际中心仲裁庭的特定争端以及最终属于该仲裁庭管辖范围的事项”。为此,仲裁庭驳回了荷兰的抗辩,即申请人通过在荷兰进行平行的法院诉讼程序放弃了对解决投资争端中心排他性的权利。基于类似理由,仲裁庭认为申请人“请求德国法院仅就欧盟法律作出声明不会违反排他性原则”。事实上,正如仲裁庭拥有对其权限作出裁决的专属管辖权一样,德国法院也有对其自身权限作出判决的管辖权。对仲裁庭而言,这些“权限平行存在,相互独立”。仲裁庭还指出,被申请人通过提出“明确以关于本仲裁可受理性的宣告为框架的法院诉讼,造成了德国法院显然有权有效地确定本仲裁庭管辖权的看法”。仲裁庭接着强调,在关于临时措施的听讯期间,被申请人提出了一系列“明确和有约束力的表态”,减轻了其部分关切事项,包括:荷兰打算遵守其在ICSID公约和ECT下的义务;荷兰提出了德国诉讼,因为真诚地相信,根据欧盟法律,其有责任这样做;荷兰已告知德国法院,只寻求关于欧盟法律的声明,而不是根据ICSID公约进行裁决;仲裁庭对自己的管辖权有专属管辖权;以及其在德国法院所申请的确认如果被批准,不会影响申请人继续其ICSID程序的能力。考虑到这些因素,仲裁庭认为在现阶段没有必要命令荷兰撤回德国的诉讼程序。仲裁庭补充说,这并不妨碍其在随后阶段裁决德国诉讼程序的启动和继续是否构成违反《解决投资争端中心公约》第26条和第41条的权力。同样,如果荷兰采取威胁仲裁程序完整性的额外步骤,仲裁庭保留重新审查临时措施令的权利。

2

西班牙与赤道几内亚案

1.案情简介

2008年,赤道几内亚在两个主要城市Malabo and Bata进行大开发,建设大楼、设施和公寓。在此背景下,GFHC公司与赤道几内亚的官员于2008年初签订了意向书(letter of intention),并在2008年签订若干协定,拟设立合营企业。但协议预期的采购合同没有实现,项目也没有开工。2011年GFHC公司又中标,在另一城市Oyala承建开发项目。申请人取得开发项目的许可后,项目又搁浅了。2012年,GFHC公司正式发出纠纷通知书,并选择适用ICSID补充便利规则。本案的ICSID仲裁庭由首席仲裁员Bernardo Sepulveda Amor 、 Francisco Orrego Vicuña (由申请人指定) 、 Raul Vinuesa(由赤道几内亚指定)三人组成。2015年10月4日,ICSID仲裁庭作出裁决,以无管辖权为由驳回申请人的申请。多数意见认为,本案申请人虽然支出了巨额的缔约前费用,但在赤道几内亚并没有投资,也没有与该国达成有效的合同,因此仲裁庭对本案没有管辖权。仲裁员Francisco Orrego Vicuña 持有少数意见,对此提出激烈反对。

2.争议焦点及仲裁庭的分析

本案的争议焦点为:GFHC公司的行为是否构成投资。

首先,关于GFHC公司是否构成“投资者”的认定,仲裁庭采纳了通行的Salini标准。根据这一标准,投资必须有出资、一定的期限、还要有一定的风险。仲裁庭根据双边投资协定的规定还认为投资必须符合赤道几内亚法律。根据上述标准,仲裁庭认为本案中不构成投资。

其次,合同缔约前的出资不构成投资。GFHC公司主张,根据其与东道国达成的合同,其支出大量资金用于项目研究,在西班牙国内采购机器,从咨询公司定制研究,部分工作分包给第三方等等。此外,为了该项目,GFHC 公司还在西班牙设立了Nueva Edificación公司,并成立了合营企业INCOGESA(GFHC 公司和赤道几内亚各占一半股份) 。仲裁庭认为,根据当事人之间的意向书以及设立合营企业的协议文件,项目本身,特别是项目的费用,都需要政府的审批。因此上述协议本身都是附条件的,需要取得政府的审批。本案合同尚未得到政府的批准。在没有合同的情况下,GFHC 公司支出的采购费用及分包费用等等都不构成双边投资协定项下的投资。仲裁庭还进一步分析,认为GFHC 公司的全部投资活动没有遵守国内法的规定。根据赤道几内亚的国内法,案涉的此种合同需经政府审批,但GFHC 公司未能证明已经过相应审批程序。GFHC 公司并不否认这一点,但认为其向赤道几内亚政府提出报批,但政府保持沉默,这一沉默应视为同意。仲裁庭认为,这一行政法的规则仅适用于行政诉讼中,采购合同法则明文规定的审批程序。因此,政府的沉默不能视为同意,也就是说,本案中当事人之间并没有达成协议。

再次,解散的公司根据国内法不构成投资。赤道几内亚还抗辩称,GFHC 公司设立的Nueva Edificación公司根据其国内法无效,因为GFHC 公司最终抽回了全部出资。由于Nueva Edificación公司的资本低于法定最低资本要求,该公司自动处于解散状态。GFHC 公司则认为Nueva Edificación公司已有效设立,持续虽短,但仍是合法的,至于抽回出资,只是为了避免迫在眉睫的征收。仲裁庭指出,其并没有看到存在征收的风险,并且,根据准据法,在没有充足资金的情况下,Nueva Edificación实际已处于解散状态。关于合营企业INCOGESA,仲裁庭指出没有证据证明关于该合营企业是否出资及出资金额,因此根据准据法,该合营企业的设立也是非法的。

最后,西班牙投资者存在疏忽。仲裁庭认为,未合法设立的公司无法与政府签订合同,也就意味着就上述两个公司而言,仲裁庭无管辖权。尽管西班牙投资者归咎于赤道几内亚政府没有及早告知如何按照国内法规定办理手续,但仲裁庭批评西班牙投资者存在疏忽——“对相关投资的适用的国内法缺乏足够了解”、“尽职工作没做好”。关于GFHC 公司在Oyala 项目上是否构成投资,仲裁庭认为,根据赤道几内亚法律的规定,在公司设立后三十天内应签订合同。仲裁庭认为,既没有发现有此类合同,也没有在官方公报上查到公司设立的公告,而根据当地采购法,这是硬性要求。由于没有证据证明GFHC 公司力图签订合同,或坚持完成企业设立,仲裁庭认为只能认定GFHC 公司放弃其权利,对Oyala 项目的投资上也不享有权利(“uninterested”)。

3

刚果投资案

1. 案情简介

本案申请人Banro American Resources公司(以下简称“BA”)注册于美国特拉华州,是 Banro Resource Corporation(以下简称BR)的全资子公司,BR是一家于加拿大安大略省注册的公司,同时,BR还有一家在刚果共和国成立的子公司 SAKIMA。1998年8月,BR将其 SAKIMA 股份转让给了BA,BA成为SAKIMA的大股东。SOMINKI 公司与刚果政府签订了一份《采矿合约》,约定SOMINKI享有基武和马尼埃玛省的采矿特许权。当该合约到期时,SOMINKI、BR和刚果政府共同签署了一项新的《采矿合约》,将原《采矿合约》中的采矿特许权转让给了新成立的SAKIMA公司。新的《采矿合约》中包含将各方之间的争端提交ICSID仲裁的条款。

1998年7月,刚果政府废除了批准新《采矿合约》的法令,并且否决了SAKIMA公司的成立申请 ,据称是因为在解散SOMINKI和创建SAKIMA的过程中存在违规行为。申请人BA于1998年8月27日向ICSID提起仲裁,起诉刚果共和国政没收其子公司SAKIMA的财产,违反了刚果政府和BR、SOMINKI之间签订的新《采矿合约》。SAKIMA在仲裁过程中作为申请人加入。

2.争议焦点及仲裁庭的分析

本案的争议焦点为:仲裁庭是否对该案享有管辖权。

本案被申请人刚果政府提出了管辖权异议,仲裁庭认为BA及其子公司SAKIMA为本案的申请人,则公约对满足国籍这一要求将得到满足,因为BA是在美国成立的,美国是公约的缔约国,SAKIMA是BA的子公司,根据ICSID公约第二十五条以及新《采矿合约》第三十五条的规定,SAKIMA已经被认为具有美国国籍。但“提起仲裁也需要双方书面同意”这个条件无法得到满足,因为新《采矿合约》是由SOMINKI、BR与刚果政府签订的,其第三十五条没有包含BA的同意或者SAKIMA作为BA子公司的同意。仲裁庭认为刚果政府同意的是根据合约第三十五条向ICSID提交涉及BR及其刚果子公司的争端。此外,BR的网站发布新闻称,刚果政府将它作为目标,仲裁可看作由它通过其全资子公司 BA 提起的。在这种情形下,ICSID公约要求“各方同意的条件”将得到满足,但“争端双方必须拥有缔约国国籍”的要求无法得到满足,因为BR的国籍国加拿大不是ICSID公约的缔约国。

综上,仲裁庭认为BA及其子公司与刚果政府之间的争议超出了ICSID的管辖权,因此仲裁庭无权对此仲裁请求做出裁决。

4

CSOB诉斯洛伐克共和国案

1.案情简介

捷克公司CSOB向斯洛伐克共和国的collection company提供贷款,而根据双方的一份有关金融整合的协议,为保证CSOB的贷款安全,斯洛伐克政府应补偿其国内collection company的损失,但其并未作出补偿。为此,CSOB将争议提交给ICSID仲裁,CSOB公司与斯洛伐克政府对贷款性质产生了分歧。

2. 争议焦点及仲裁庭的分析

本案争议焦点为:CSOB对斯洛伐克collection company的贷款是否属于公约中“投资”的范围。

仲裁庭也认为,公约对“投资”定义的缺失为采用广义方式解释“投资”埋下了伏笔。仲裁庭通过对捷克—斯洛伐克BIT的审查,认为该BIT第1条中关于“任何资产”的措辞就表明缔约方希望对更广范围内的资产进行保护。所以CSOB对斯洛伐克collection company的贷款属于条约中“投资”的范围。该案仲裁庭对“投资”采用了更宽泛的解释方式,对CSOB所提请求的判断不是以请求本身是否构成投资为基础,而是将单个交易行为融合到整个交易过程去审查。若整个交易行为构成投资,其中的单个交易行为也构成投资。将整个交易中的某个单独的交易行为也视为“投资”,提高了构成“投资”的概率,而ICSID仲裁庭的管辖权在此基础上进一步得到了扩张。

小结:仅仅存在另一司法机构的诉讼程序并不一定威胁到解决投资争端中心诉讼程序的排他性,在许多事项上,解决投资争端中心的仲裁庭与国内法院之间存在并行和不重叠的管辖权。同时应注意ICSID管辖的主体要求,分别为“缔约国本身以及国家决定向ICSID派出的政府部门的下属机构或者相关单位”和“拥有另一缔约国国籍的国民”。此外,公约没有给出明确的“投资”的定义,因此在实践中“投资”很容易被扩大化解释。上述案件中仲裁庭采纳了通行的Salini标准。根据这一标准,投资必须有出资、一定的期限、还要有一定的风险。同时根据双边协定的规定,投资还必须符合东道国的法律。

六、ICSID管辖权问题之中国的应对路径

1

审慎应对ICSID管辖权

1.弹性接受国际投资仲裁管辖权

我国投资贸易合作方来自于发达或发展中国家,在这方面本文认为,应根据合同的当事人不同采用不同的认定方法。与发达国家之间签署的BIT,本文认为中国可采取“有限同意”这种安全性更高的方法。“有限同意”的形式,不像“完全同意”那样无力抗拒不公平因素,它从一定程度上可以完全回绝ICSID管辖权,这种协议模式尤其适用于与发达国家签定的双边投资协议,其重要性是因为发达国家的法律制度比较健全、政府动作高效通明,政治危害低。因此随着中国从资本进口国的位置逐渐成为一个大的资本输出国,对扩大国际投资仲裁管辖权的态度也应随之改变。

对于和发达国家签订的BITs,中国应当规定“有限同意”的争端解决条款来接受中心仲裁庭的管辖。在与发达国家的国际直接投资关系中,中国扮演资本进口国的角色更加突出,中国可以通过“有限同意”的争端解决条款来避免将一些类型的投资争端提交ICSID管辖,这种模式之下,不会像“完全同意”模式那样使中国完全丧失主动权,也不像“逐案同意”这样过多地拒绝ICSID管辖权。在与发展中国家缔结BIT或当中国作为外国资本的出口国时,中国应采取应当采用以全面同意为主,辅以重要例外规定的同意方式。由于一些发展中国家的经济和政治局势目前还不稳固,法律系统和法治建设程度较不完善,在接受一些国外投资者的投资时,难以保护本国经济利益,中国应根据国际投资仲裁管辖权在处理这类问题时采取公正公开公平的立场,此外由于这些国家投资者数量不足,因此在原本经济建设就迟滞的环境中更容易出现国外投资者与本国利益的经济纠纷事件,即使中国在这类问题上采取一定的“偏袒”立场,也难以改善这类国家的经济状态。因此“特殊情形”要求一些国家仅仅在ICSID管辖权范围内发挥出解决相应问题的价值与作用,“重大例外”表示所有成员国对应的ICSID管辖权不能随意拓展。“重要例外”先明确了条例中的重要成员国以及某些具有特殊紧急情况的例外。上述条例可发挥出“安全阀”的价值,即我国在遇到一些紧急状况时也能够理性且从容地予以面对同时在选择解决经济纠纷问题的方案时更加自主。

2. 明确接受ICSID管辖权对应的先决条件

国际投资争端当且仅当争议不能通过国内法解决时,才应该将产生的争议提交ICSID寻求解决方式。因此为了保护政府的权益和司法制度在外界树立的形象,在对ICSID管辖权予以接受前,我国需要解读区域性补救办法与原则,即我国必须充分运用审判权,所以中国应竭尽全力做好执法形象的维护工作,需要特别关注强调以上原则的方式与方法。《ICSID公约》内的程序与相关方法并不同于国际惯例,这导致一些国家难以理解和使用该原则原理因而造成不同程度的损失,进而应大力避免再运用这一约定。所以,在双边投资的相关协议当中,我国有必要明确做出规定,首先将满足区域性救济工作原则以视为向国际投资争端解决中心提交仲裁的先决条件,否则将默认放弃使用该原则。

2

防止仲裁庭对我国双边协定的扩大解释

1.明晰“投资”的概念

中国签署的双边投资条约中最惠国待遇条款中对投资有明确的表述,中国签署的大多数双边或多边投资协议都对“投资”采取了广泛定义的方法,这就会使受保护资产类型的界定为主权国家提供了处理敏感资产的灵活性。但采用广义的方式进行定义“投资”所带来的的风险较为明显,即如果产生投资纠纷,外国投资者便能够轻而易举地向国际仲裁庭对主权国家提起诉讼。后来由于BIT严谨地规范了经济活动任何形式和范围均系投资形式,因此可以将其视为“投资”行为。

中国现如今作为对外投资和对内引资的“双料大国”,必须详尽 BITs “投资“定义”,一方面避免中国政府因 BITs 中宽泛的投资定义频繁被诉至ICSID:另一方面也确保为中国海外投资者提供充分保护。同时,为进一步保护 “投资〞,本文认为我国 BITs 条款也可引入 “例外条款”。例如,将与贸易有关的合同请求权规定为中国拒绝 ICSID 管辖的类型等,防止仲裁庭无限扩大自由裁量权。

2.限制保护伞条款的运用

发达国家在其签订的BITs中已经逐渐舍弃保护伞条款,在当前情势下,中国也应该考虑保护伞条款的适用是不是能更好地保护中国的国家利益。事实上,目前的保护伞条款,不仅会限制中国行使外资监管权,而且还会导致中国政府在ICSID频繁坐上被申请人的席位。中国当前己经成功转型,具备国际直接投资输入大国和输出大国的双重身份,根据实际的投资情况,中国的保护伞条款需要加以限制。虽然中国对于现在已经生效的BITs不能够立马限制其中的保护伞条款,但是可以争取在之后签订的具体投资合同中增加关于排他性争端解决条款的规定,从而限制保护伞条款的适用,尽可能地降低潜在的仲裁风险。

除此之外,可以通过对MFN处理来限制它的滥用,或声明因MFN难以具有追溯效力来将其视为特例进行相关处理。与其他国家签订条约中的“同意”条款,东道国政府是否授权将其适用于投资者和东道国政府之间的争端解决是这一问题的核心内容。ICSID适用MFN条款的理由是得到东道国政府的许可,然而,ICSID在未经东道国政府许可的情况下适用MFN条款是不恰当的,因为仲裁庭对条约的适用,不应该也不能够超出缔约方的授权范围,而必须按照基本原则在授权的范围内对条约进行必要的解释。仲裁实践中,ICSID频繁适用MFN条款,忽略BITs中规定关于用尽东道国国内救济的要求、利用MFN条款减少仲裁的等候时间等做法来达到扩大自身的管辖案件类型的目的。为避免出现这些情况,中国在签订BITs时,应当明确MFN条款不得适用的情形,包括仲裁庭不得在争端解决程序中适用此条款对案件行使管辖权。

3.灵活适用岔路口条款

ICSID仲裁庭认为,只有在当事人、争端、诉讼理由以及请求完全一致的情况下,才可以适用岔路口条款,这使得外国投资者可以根据当事人或诉讼原因存在出入而轻松避免该条款的适用。中国可以参照美国在2012年的《BIT范本》规定的"书面放弃"模式,这种模式可以有效避免因岔路口条款不适用而产生的投资者滥诉危机,依据该款对岔路口条款的规定,外国投资者只能在通过书面形式放弃东道国国内救济途径的基础之上,才可以寻求国际投资仲裁机构的救济。从美国的实施这一模式的经验看来,通过合理限制不适用岔路口条款,可以有效防止外国投资者滥用其诉讼权利。在缔结和修订双边投资公约时,中国应尽量规避条约背后的风险,以防备国外仲裁庭乱用传统的既判力准则来干扰主权国家经济救济渠道的适用水平。

4.积极推行负面清单

政府对中国引进外资的审批制度由来已久,负面清单的解释却在我国社会中鲜为人知,但其在发达国家已经存在有很长一段时间了,这个概念最先是在2013年发布于中国的《中国(上海)解放商业实验区外商投资准入特别经管措施负面清单)》中提出的,该术语最近获得普及和推广,重要原因是由于它在新一轮的中美双边投资条条约(BIT)中发挥了不可忽视的作用。中国政府建议放宽服务业和普通生产业的监管力度,并大幅降低外资限制对象,以期为外国投资者提供更加优质的投资氛围与环境。

就目前的状况而言,负面清单是中国可以采取的最直接、最有效的措施,以限制ICSID的管辖权并提供长期的财政保护。该模型首先在中国的上海自由贸易试验区进行了探索和实施。本文认为中国可以借鉴国外经验,国外投资者在进入中国以前先经过投资环境方面的试点实验,以此作为进一步改革中国的投资管理模式的依据,这不仅将吸引更多的国外投资而且还将使领域受到限制甚至是不允许贸易商品的范围越来越清晰,这项措施将极为符合国际发展趋势和互惠互利的发展模式。

3

加强我国投资者利益和国家主权的平衡

1.重视维护我国公共利益

目前,中国在保护国际投资协定中的公共利益方面做出了大量努力。2012年5月签署的《中日韩投资协定》是具有里程碑意义的协定,该协定高度重视主权国家的公共利益,不仅为每种特定待遇提供了详细解释,而且还在国家安全、税收与财务审慎等不同的层面上为协议的进一步优化提供了必要的支持。站在经济体系安全、外国投资管理等多个角度上有效地维护了参与国的主权。但是该协议也有一些缺点——例如,没有提及关于仲裁程序透明性和第三方无争议的协议,这与在2012年BIT模式中夸大通明性和政府介入的深度干扰形成强烈对比,考虑到国际投资仲裁庭当前的酌处权作者觉得有必要在协议中增加关于投资争端仲裁程序的通明度和政府介入的界定原则,从而提升裁定工作自身的科学有效性。

2.推进ICSID的改革进程,增强ICSID参与度

鉴于当前的ICSID合法性危机,人们对国际投资仲裁的态度已经出现极大转变。该协议是中国第一个全面考虑投资保护和促进的条案,并作为主权国家国家安全、金融和其他特殊行业法规以及公共利益保护的协议、平衡需求和协调发展的区域投资协议。

ICSID自正式通过以来经历了1984年、2003年、2006年和2016年四次修订。为了促进ICSID仲裁规则的现代化,并提高ICSID仲裁效率,ICSID新一轮的仲裁规则的修订工作在2018年已经启动。作为《华盛顿公约》的缔约国之一,中国的修改意见是由中华人民共和国商务部的条约法律司负责起草提出的。根据ICSID已经公布的修改建议,中国方面认为《ICSID仲裁规则》在语言的使用问题、并行程序中告知义务的履行、保护案件中的机密信息、鼓励法庭原则上允许分岔程序、仲裁员利益冲突问题等内容都需要进一步完善。为了更好地为ICSID的规则修改建言献策,中国需要立足当下,放眼未来,成为ICSID改革的推动器,尤其是在上次修改活动中没有得到调整完善的问题,以鼓励仲裁庭原则上允许分岔程序和建立上诉机制为代表。同时,我国应注意对上诉机构仲裁员的任职资格进行严格限制,确保仲裁员的独立性和公正性。

由于ICSID机制改革是一项长期的工作,中国应当抓紧时间储备国际法律人才,大力培养国际投资仲裁人才,丰富投资争端解决的理论储备,为参与ICSID积累实践经验,提高中国在ICSID规则修改活动中的话语权,以更好的姿态积极促进ICSID机制的发展。

同时为了确保仲裁庭的公正运作,中国也应当参与仲裁员的选任程序,进一步掌握仲裁的走向。根据《ICSID公约》第13条规定,中国作为《公约》缔约国之一可以向 ICSID 仲裁庭指派特定数目的仲裁员以及调解员。因此,为了维护国家利益,中国也必须重视这一制度,积极指派了解本国情况的人员参与ICSID 仲裁,以便对案件作出有利于我国的裁决。

此外,为了对ICSID管辖权等相关问题予以有效应对,本文认为,有必要创建针对性的条约审查机制。美国实际上已经建立了管辖机制,其存在的意义是借助在BIT处罚举措当中对投资者过度索偿的措施予以明确。上述举措对投资者不合理使用诉讼权的行为进行了抑制,相关案件审理与判决的效率水平得以显著提高,同时,ICSID管辖权扩张等问题的处理有效性提升。ICSID可以对美国的经验与成果予以借鉴,创建专门的委员会对管辖权判决举行终极检察手段约束,从而可以有效缓解ICSID正当性的危机。