未签书面劳动合同的双倍工资计算及时效问题

由于劳动者法律意识较为薄弱,同时与用人单位相比处于弱势地位,用工后双方不签署书面劳动合同的情形时有发生。笔者在办理相关案件过程中,发现关于未签书面劳动合同的双倍工资计算及时效问题尚无全国性的全面规定,而地方性的司法解释则在部分问题上存在细微差异,一些司法判决也存在地域性特征。本文将围绕未签书面劳动合同的双倍工资计算期间、计算金额以及仲裁时效展开,以《劳动合同法》为基础梳理各地区的相关规定,归纳共性,明确差异,并辅以案例加以阐释。

一、计算期间

1.入职未签书面劳动合同《劳动合同法》第八十二条第一款的情形

《劳动合同法》第八十二条第一款:“用人单位自用工之日起超过一个

月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的,应当向劳动者每月支付二

倍的工资。

二倍工资的计算期间的第一天为用工之日起满一个月的次日,最后一天为订立书面劳动合同或自用工之日起满一年的前一日,最长为十一个月。

2.未签书面无固定期劳动合同《劳动合同法》第八十二条第二款的情形

《劳动合同法》第八十二条第二款:“用人单位违反本法规定不与劳动者订立无固定期限劳动合同的,自应当订立无固定期限劳动合同之日起向劳动者每月支付二倍的工资。”

《劳动合同法》第十四条第二款:“用人单位与劳动者协商一致,可以订立无固定期限劳动合同。有下列情形之一,劳动者提出或者同意续订、订立劳动合同的,除劳动者提出订立固定期限劳动合同外,应当订立无固定期限劳动合同:(一)劳动者在该用人单位连续工作满十年的;(二)用人单位初次实行劳动合同制度或者国有企业改制重新订立劳动合同时,劳动者在该用人单位连续工作满十年且距法定退休年龄不足十年的;(三)连续订立二次固定期限劳动合同,且劳动者没有本法第三十九条和第四十条第一项、第二项规定的情形,续订劳动合同的。”

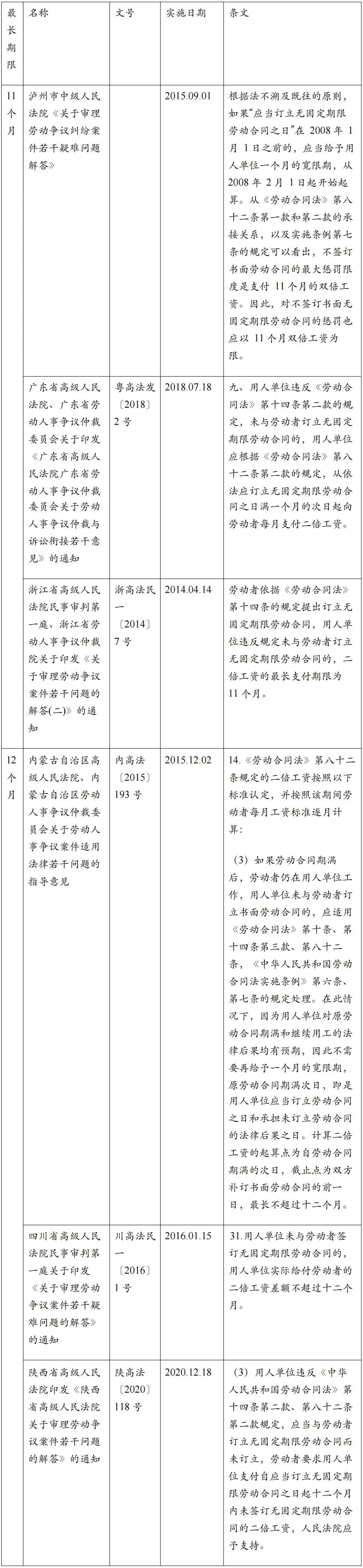

在应当订立无固定期限劳动合同的情形下,计算期间的最后一天为订立书面劳动合同或自应当订立无固定期限劳动合同之日起满一年的前一日。根据不同地方的规定,计算期间的第一天可能为《劳动合同法》第十四条第二款中条件满足的一个月后,最长期限为十一个月,也可能为条件满足的当天,最长期限为十二个月。

笔者在深圳地区处理此类案件,协助公司说服法院支持该起算点为满足条件后的一个月,最长 11 个月。

3.入职未签书面劳动又未签无固定期劳动合同《劳动合同法》第八十二条第一款与第二款竞合的情形

观点(1)未签书面劳动合同用工满一年,无论实际上是否签订书面劳动合同,法律均拟制已签订无固定期限劳动合同,在一年内未签书面劳动合同与满一年仍未签无固定期限劳动合同存在牵连因果关系情况下,不能主张满一年后的双倍工资。

法律法规

《劳动合同法》第十四条第三款:“用人单位自用工之日起满一年不与劳动者订立书面劳动合同的,视为用人单位与劳动者已订立无固定期限劳动合同。”

《劳动合同法实施条例》第七条:“用人单位自用工之日起满一年未与劳动者订立书面劳动合同的,自用工之日起满一个月的次日至满一年的前一日应当依照劳动合同法第八十二条的规定向劳动者每月支付两倍的工资,并视为自用工之日起满一年的当日已经与劳动者订立无固定期限劳动合同,应当立即与劳动者补订书面劳动合同。”

《人力资源社会保障部、最高人民法院关于劳动人事争议仲裁与诉讼衔接有关问题的意见(一)》的第二十条:“用人单位自用工之日起满一年未与劳动者订立书面劳动合同,视为自用工之日起满一年的当日已经与劳动者订立无固定期限劳动合同。存在前款情形,劳动者以用人单位未订立书面劳动合同为由要求用人单位支付自用工之日起满一年之后的第二倍工资的,劳动人事争议仲裁委员会、人民法院不予支持。”

相关案例

2020 年 7 月 10 日发布的《人力资源社会保障部、最高人民法院关于联合发布第一批劳动人事争议典型案例的通知》所载案例 11:为了保障劳动关系稳定性,《劳动合同法》第十四条规定了“可以”、“应当"、“视为"三类订立无固定期限劳动合同的情形,其中“视为"签订无固定期限劳动合同的规定,主要目的是为解决一些用人单位不愿与劳动者签订劳动合同,造成劳动者合法权益无法得到保障的问题。未依法签订劳动合同所应承担的第二倍工资责任在法律性质上是惩罚性赔偿,该责任设定与拟制无固定期限劳动合同的签订相结合,既保障了劳动者合法权益又限制了用人单位赔偿责任的无限扩大,有效地平衡了各方利益。

(2022)苏 02 民终 446 号案件:根据前述法律规定,首先,未签订书面劳动合同的,自用工之日起满一年的当日,劳动合同在法律上已经“订立”,而且是无固定期限劳动合同;其次,前述第八十二条第二款规定的“订立无固定期限劳动合同”的形式可以泛指一切形式,并不局限于书面形式的劳动合同,故此种情形用人单位所应当承担的法律责任由支付二倍工资义务转为订立无固定期限劳动合同的义务,用人单位无需再支付二倍工资。

(2021)甘 30 民终 272 号案件:纠正一审(2021)甘 3001 民初 22 号“即使是‘视为订立无固定期限劳动合同’,也还需要以书面形式呈现,否则仍需要支付二倍工资”的观点。

观点(2)未签订书面劳动合同,用工满一个月而未满一年,劳动者可依据《劳动合同法》第八十二条第一款,主张用工第二个月至书面劳动合同签订时的双倍工资;此后,劳动者与用人单位签订两次书面固定期限劳动合同后,非因劳动者原因而未签订无固定期限合同,劳动者可依据《劳动合同法》第八十二条第二款主张双倍工资。

相关案例

(2021)闽民再 47 号案件:申请人与被申请人签订三次固定期限劳动合同,最后一份劳动合同于 2017 年 12 月 31 日期满后,被申请人提出要求签订无固定期限劳动合同,而申请人未与之签订,自 2019 年 1 月 1 日起视为双方签订无固定期限劳动合同,故申请人应承担支付被申请人未签订无固定期限书面劳动合同二倍工资的法律责任,二倍工资的起止日期应为 2018 年 2 月 1 日至2018 年 12 月 31 日。

4.合同期满后续期未签书面劳动合同《最高人民法院关于审理劳动争议案件适用法律问题的解释(一)》第三十四条的情形

观点(1)期满续期未签书面劳动合同应当赔偿二倍工资

根据最高法院出版的《人民司法》2021 年第 7 期刊登的《<关于审理劳动争议案件适用法律问题的解释(一)>几个重点问题的理解与适用》一文,在视为双方同意以原条件继续履行劳动合同的条件下,不能免除用人单位应当与劳动者签订书面劳动合同的法定责任。一般情况下,为使劳动者对原劳动合同到期后是否续订有合理预期,以便提前准备再就业等,用人单位应当基于诚实信用原则在原合同到期前的合理期间内通知劳动者,协商办理终止或者续订劳动合同事宜。如果用人单位按时履行相关附随义务,就不会出现视为双方同意以原条件继续履行劳动合同的情况。如果用人单位未履行上述附随义务,用工关系继续的,用人单位对原劳动合同期满和继续用工的法律后果均有预期,原劳动合同期满之日,即是用人单位应当续订劳动合同之日和承担未续订法律后果之日。

依照劳动合同法第十条、第十四条第三款、第八十二条和劳动合同法实施条例第六条规定,劳动合同期满后,用人单位未与劳动者续订书面劳动合同的,应当按规定向劳动者每月支付 2 倍工资,并补订书面劳动合同;如果经用人单位书面通知,劳动者不与用人单位续订劳动合同的,用人单位应当书面通知劳动者终止劳动关系,依照有关规定支付经济补偿。用人单位自劳动合同期满之日起满 1 年不与劳动者续订书面劳动合同,视为用人单位与劳动者已订立无固定期限劳动合同。

例外情形:那么在原履行的书面劳动合同中约定有自动续期条款,包含对自动续期情况下劳动合同持续时间的约定时,是否能够豁免再次签订书面的劳动合同以及相关二倍工资的法律责任。

笔者在承办的(2019)粤 0391 民初 2810 号案件中,代理公司对相关条款进行了论述,从劳动者保护以及法律效果、意思自治、双方合意的角度,确认了公司劳动合同模板中该续期条款的效力,该条款并未违反法律对于签订书面劳动合同的管理性规定,免除了公司在自动续期期间赔偿二倍工资的法律责任。

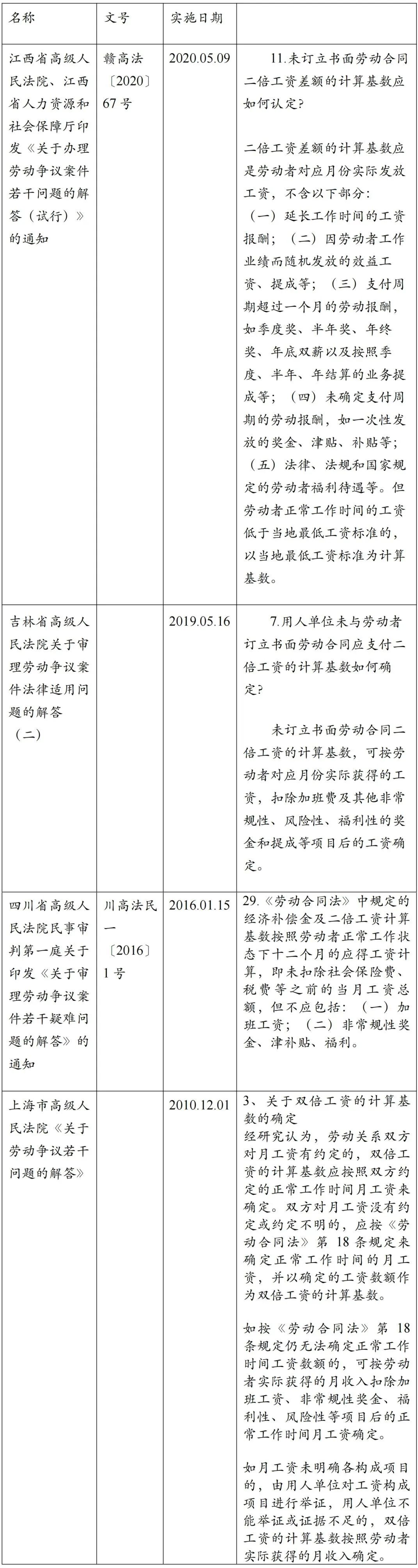

二、计算金额

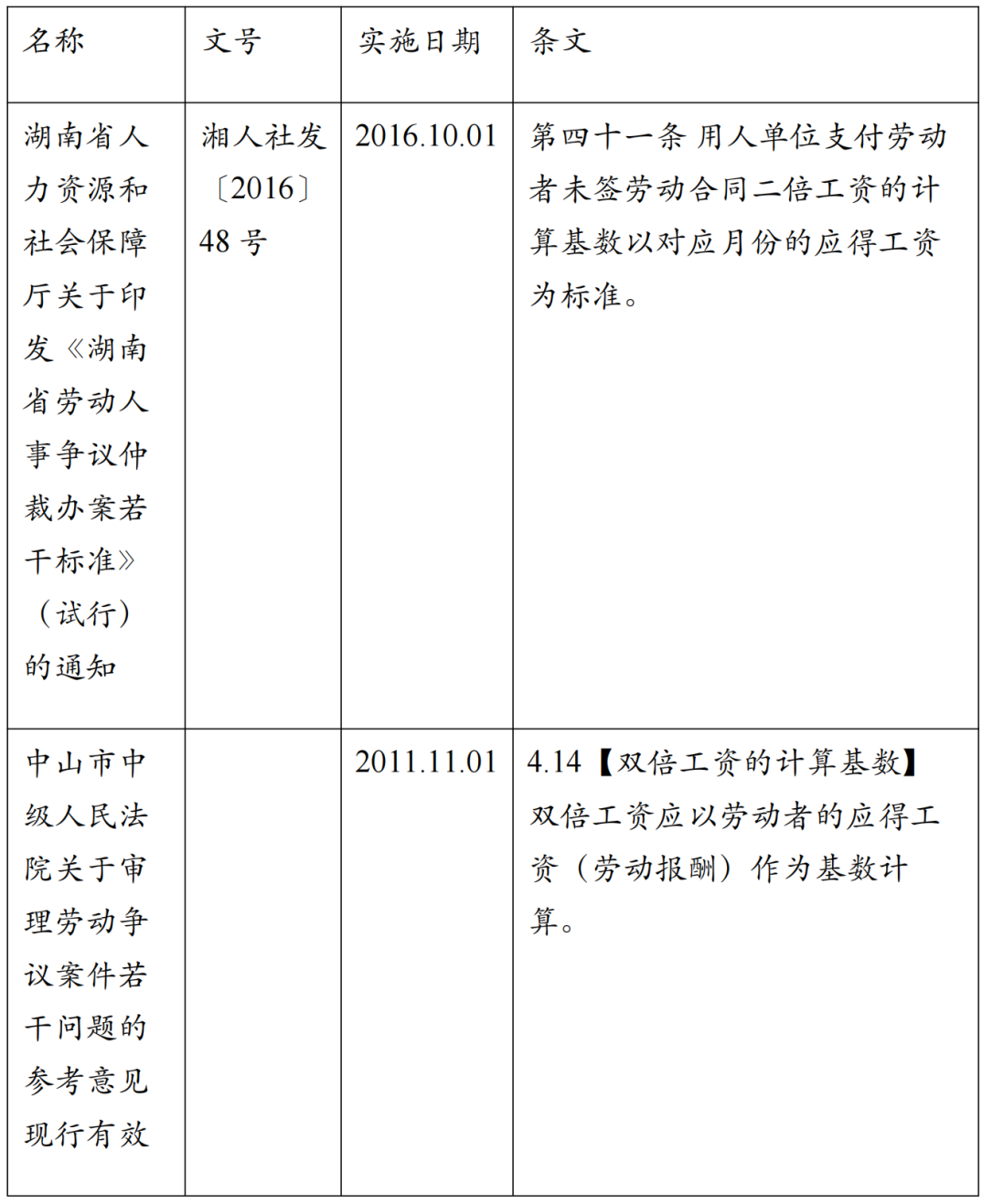

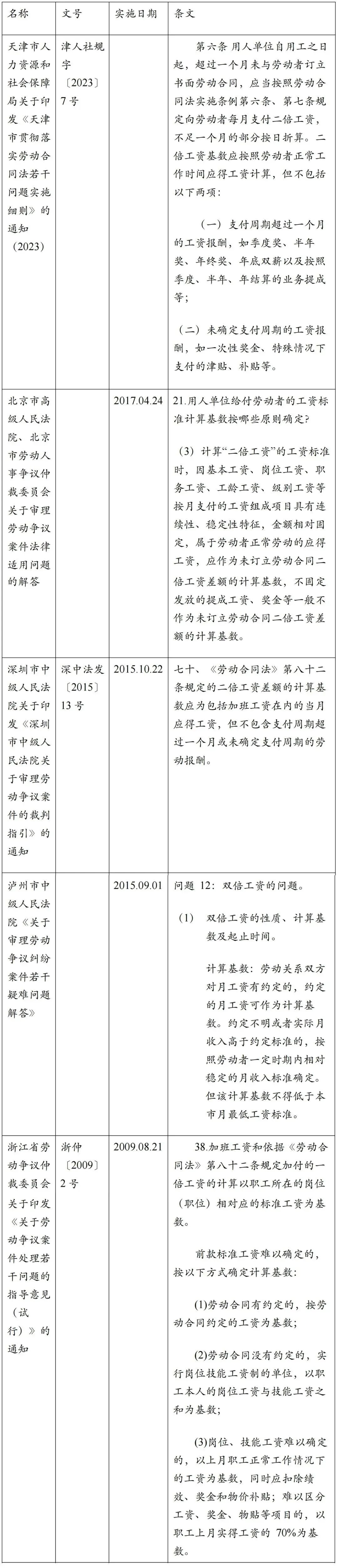

在司法实践中,二倍工资的计算基数一般以每月应发工资为标准,根据不同地区的具体规定扣除非常性工资、加班费等项目,无法确认每月应发工资的可依照当地年平均工资认定。

相关案例

(2022)京03民终491号案件:一审法院认为,单位代个人缴纳的社保、税、公积金等包括在用人单位发放的工资内,计算工资应以应发工资计算。二审予以支持。

(2023)云0103民初7013号案件:原告提交的工资统计并无签章签字以及相关人员确认回复,故本院不予采纳,现双方均未提交经确认的工资标准,且无其他工资发放流水以证明工资标准情况,故本院参照2022年度昆明市城镇私营单位就业人员年平均工资55986元为基数,支持原告2021年10月8日至2022年7月28日工资45207.09元。……如前所述,因双方无工资发放记录及工资标准证据,本院参照2022年度昆明市城镇私营单位就业人员年平均工资对原告工资进行确认,原告对仲裁支持其2021年11月8日至2022年7月28日未订立书面劳动合同二倍工资差额37408.05元未提异议,该金额符合本院支持的原告工资情况,故本院支持被告向原告支付2021年11月8日至2022年7月28日未订立书面劳动合同二倍工资差额37408.05元。

地区规定

(1)应得工资

(2)含加班费,不含非常规性工资报酬

(3)不含加班费与非常规性工资报酬

如果不满一个月,日工资的计算方法参照《劳动和社会保障部关于职工全年月平均工作时间和工资折算问题的通知》第二条中的规定,月计薪天数计为21.75天,日工资为月工资收入除以月计薪天数。

相关案例

(2021)闽民申3101号案件:申请人主张二审判决被申请人支付2019年4月、5月的工资计算错误,根据原审查明的事实,双方当事人对申请人每月正常上班的工资标准为3200元,及申请人2019年4月请假3.5天、2019年5月请假5.5天的事实均无异议,根据劳动和社会保障部《关于职工全年月平均工作时间和工资折算问题的通知》(劳社部发[2008]3号),月计薪天数应当以21.75天计算,因此,劳动者的日工资标准应当按照上述规定确定,即月工资除以21.75,申请人主张其2019年4月、5月的实际工作天数分别为26天、27天,应以该天数作为月计薪天数计算日工资,缺乏法律依据。

三、仲裁时效

《劳动争议调解仲裁法》第二十七条第一款规定:“劳动争议申请仲裁的时效期间为一年。仲裁时效期间从当事人知道或者应当知道其权利被侵害之日起计算。”与劳动报酬相关的例外见第四款:“劳动关系存续期间因拖欠劳动报酬发生争议的,劳动者申请仲裁不受本条第一款规定的仲裁时效期间的限制;但是,劳动关系终止的,应当自劳动关系终止之日起一年内提出。”

在未签订书面劳动合同、用人单位应支付二倍工资的情况下,其中一倍工资属于劳动者的劳动报酬,适用前述第四款的特殊仲裁时效规定,即从劳动关系终止之日起一年。而另外一倍工资系用人单位因违反法律规定而应承担的惩罚性赔偿,不同于劳动报酬,适用一般仲裁时效,即一年。

在司法实践中,根据地方的不同规定,二倍工资差额的仲裁时效主要有三种计算方式:

(1)分段计算

该种计算方法下,可主张二倍工资的期间可按日分段,入职后未签订书面劳动合同第二个月起,每天都可作为仲裁时效的起算点,简便算法为计算提起仲裁时间前一年与未签订书面劳动合同的重合部分。例如,2022年11月1日入职,2023年6月31日离职,期间未签订劳动合同,如果2024年1月1日提起仲裁,用人单位应支付二倍工资的期间为2022年12月1日2023年6月31日,有效的仲裁期间自2023年1月2日始,重合的期间为可主张二倍工资的期间,即2023年1月2日至2023年6月31日。

相关案例

(2021)闽民申3101号案件:申请人于2018年4月10日入职被申请人工作,任职副总经理,双方未签订书面劳动合同,因被申请人拖欠申请人2019年4月、5月的工资等,申请人于2019年5月31日从被申请人处离职,双方产生纠纷。再审法院认为,申请人于2019年11月27日申请仲裁,因此,其关于2018年5月10日至2018年11月27日期间的二倍工资差额的请求已超过一年仲裁时效,二审判决被申请人应向申请人支付2018年11月28日至2019年4月8日期间的二倍工资差额,并无不当。

(2018)京01民终5025号案件:被上诉人于2016年11月14日入职,于2017年10月30日离职。终审法院认为,未签订劳动合同二倍工资差额中增加的一倍工资属于惩罚性赔偿的部分,不属于劳动报酬,应当适用一年的仲裁时效,被上诉人于2017年12月14日提起仲裁,其主张的2016年12月14日未签订劳动合同双倍工资差额已过时效,上诉人应当支付被上诉人2016年12月15日至2017年10月30日期间的未签订劳动合同双倍工资差额。

(2)整体计算

该种计算方法下,可主张二倍工资的期间为一个整体,仲裁时效统一计算,如果用工之日起不满一年就终止劳动关系,则起算点为终止劳动关系之日;如果用工满一年,则从用工满一年之日的次日开始计算。

相关案例

(2023)吉02民终981号案件:终审法院认为,劳动者因用人单位未订立书面劳动合同要求支付二倍工资的,仲裁时效从用工满一年之日的次日开始计算。上诉人2018年3月1日入职,其申请仲裁时效应自2019年3月2日开始计算,上诉人于2022年8月22日申请仲裁,超过上述法律规定的仲裁时效期间,故上诉人的上诉主张,不予支持。

(2022)浙10民终3003号案件:终审法院认为,用人单位自用工之日起超过一个月未与劳动者订立书面劳动合同,劳动者要求用人单位支付二倍工资的,仲裁时效应从用人单位与其补订劳动合同之日或者视为双方已订立无固定期限劳动合同之日起计算。本案中,被上诉人与上诉人于2021年3月9日建立劳动关系,自用工之日满一年起视为已订立无固定期限劳动合同,故被上诉人请求上诉人支付未签劳动合同二倍工资的仲裁时效自用工一年期满的次日起计算,即自2022年3月9日起计算。因仲裁时效期间为一年,故至2023年3月8日届满。现被上诉人于2022年7月12日申请劳动仲裁,并未超过仲裁时效。

(3)自劳动关系终止之日起算

《湖北省高级人民法院民事审判工作座谈会会议纪要》第31条:“用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同并一直未补订的,应当按照《劳动合同法实施条例》第七条的规定,自用工之日起满一个月的次日至满一年的前一日向劳动者每月支付两倍的工资。双倍工资的申请仲裁时效自劳动关系终止之日起算,期间为一年。”