对等关税阴影下合同履行困境化解路径研究

一、《联合国国际货物销售合同公约》(CISG)的有关规则解析

1.障碍(免责)规则

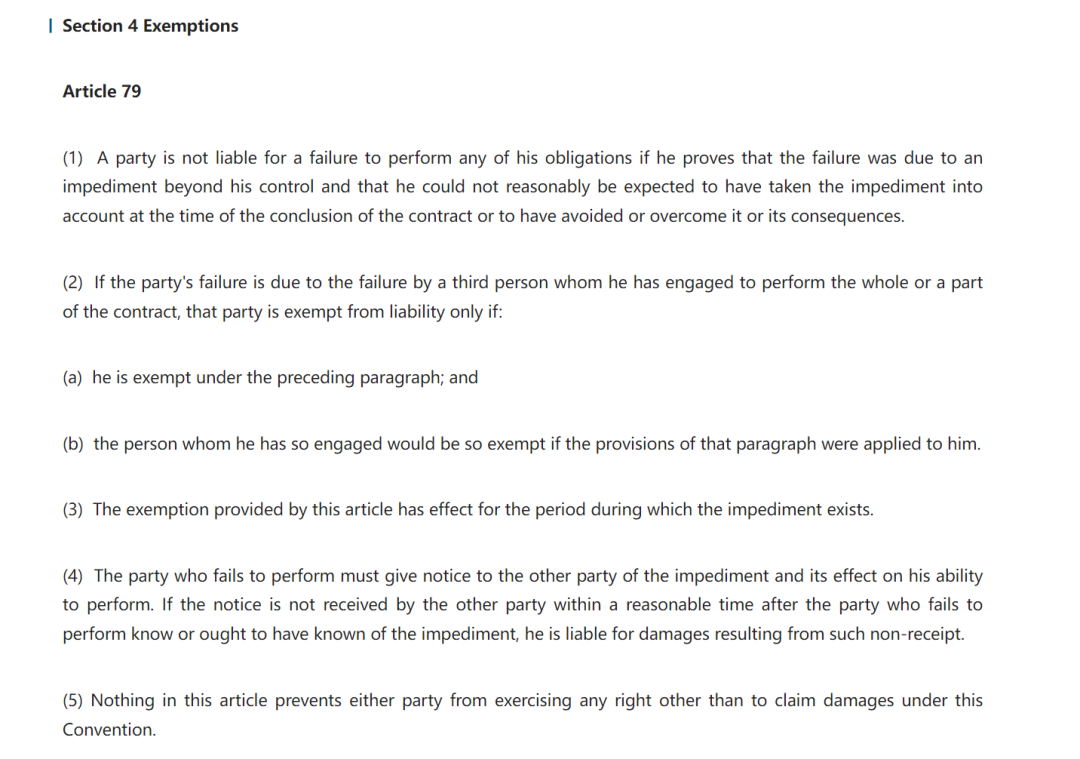

CISG 第79 条没有适用大陆或英美法系通行的法律术语,而是构建了独立的免责体系。CISG第五章第四节(免责)的第79条第1款规定(如下图),当事人可以用以主张未履行合同义务之免责的要件为:beyond control + could not reasonably be expected to have taken in to account + could not be reasonably to have avoided/overcome. 具体可总结为:当事人未能履行合同义务是由于超出其控制的障碍,且当事人不能被合理期待在订立合同时将本障碍考虑在内,且在障碍发生时,当事人不能被合理期待避免或克服该障碍。

从文义上分析并结合相关案例,CISG所定义的作为免责事由的障碍情形,应为违约方当事人订立合同时不能被合理期待预见,且超出其控制的障碍,且违约方当事人在障碍发生时无法避免或克服该障碍。

CISG作为联合国国际贸易法委员会制定的产物,考虑了不同国家对其接受程度,并力求在不同法系国家之间达成基本一致。因此,CISG对障碍情形这一免责事由的规定门槛较低,并允许缔约国对本条款作出保留以及国际货物买卖当事人对其进行排除。CISG中障碍情形的定义所包含的要素与我国法规定的不可抗力事由存在差异,与我国《民法典》第180条的不可抗力条款相比,其最大的区别在于“和”与“或”的关系。依据我国《民法典》第180条的规定,不可抗力事由需要同时满足“不能预见、不能避免且不能克服”三个条件。但CISG第79条第1款规定,可主张免责的障碍需要满足“超出控制”且“无法预见并无法避免或克服”即可;在此基础上,若该障碍导致当事人全部或部分无法履行合同义务,则当事人就该部分不承担因无法履行而产生的责任。

综上,若国际货物贸易当事人之间适用CISG公约,则在对等关税背景下获得免责的概率略高于适用《民法典》时的情形。但该免责主张依然存在适用困难。关税措施属于政府经济规制权行使的效果,国际贸易主体无法控制,因此对等关税措施满足“超出控制”的条件。但是,特朗普上台后便大行贸易保护主义之道,以包括关税在内的各种手段加强国际贸易壁垒,在此情形下,证明对等关税措施满足“无法预见”条件难度较大。此外,若贸易主体要就CISG公约第79条第1款主张免责,还需证明对等关税属于其“无法避免或克服”的情况。在高额关税挤压下,中国出口美国企业已无法通过调整商品价格而保持盈利,因此,若要论证当前情形满足CISG的障碍情形条件,则要证明企业此时已无其他可行的能够规避高关税影响的措施。实务中,转口贸易已成为企业的关键策略——通过将货物经越南、马来西亚等具备自贸协定或低关税优势的第三国进行中转加工或贴标,企业可重塑原产地证明,将目标市场关税成本降低30%-60%(以美国对华光伏组件25%关税为例,经东南亚转口后税率可降至5%以下)。

以上条件在以往部分案例中得到印证。(2021)鲁民终1444号案中,被告新华锦公司主张合同解除系因疫情的原因造成,其应当免责。法院认为,本案合同签订于2020年3月27日至3月31日之间,合同签订时疫情已经开始流行,新华锦公司在签订合同时能够预见到疫情对合同履行的影响,此时依然决定签订合同,则应视为其预见了无法履行的风险并在能够避免风险的情况下依然选择签订合同。此外,新华锦公司未履行涉案买卖合同,却在2020年7月另行购买了同类货物,新华锦公司关于不履行案涉合同系因疫情造成的主张与该事实相悖。因此,对于新华锦公司提出的其应免责的主张,法院不予支持。而在CIETAC(中国国际经济贸易仲裁委员会)2023年裁决的一案中,德国卖方与中国买方签订合同,约定供应两套混凝土板生产设备。因德国政府突然出台出口管制政策,卖方无法交付设备。买方以延迟交货为由主张赔偿,卖方援引 CISG 第 79 条抗辩。仲裁庭认为,政府政策属于典型的“外部不可抗力”,卖方无法通过自身行为规避。此外,卖方在订约时无法预见该政策(2022 年俄乌冲突后政策调整具有突发性),此类地缘政治事件的不可预测性符合 “不可预见” 与“超出控制”标准。最后,卖方尝试通过第三国转运(如经荷兰或比利时),但因政策限制无法完成;因此,此类替代方案的尝试已尽合理努力,符合 “不可克服或避免” 要件。仲裁庭最终裁定卖方免责,但需赔偿买方因寻找替代供应商产生的合理费用(如临时采购差价)。参考以上案例,尽管美国政府此次关税措施远超出以往幅度,但由于目前其暂缓了对华以外国家的对等关税,企业仍可通过转口贸易的方式规避关税的负面效果,因而难以满足CISG的障碍情形条款。

2.CISG项下情势变更救济主张获得支持的可能性

大陆法系情势变更制度是指合同有效成立后,因不可预见且不可归责于当事人的客观情势发生重大变化,导致合同履行基础动摇或丧失,若继续维持合同效力显失公平或不能实现合同目的时,允许当事人请求法院或仲裁机构变更或解除合同的法律规则。该制度以 “契约严守” 为原则,以 “公平救济” 为例外,强调情势变化须具备重大性、不可预见性、不可归责性及导致合同目的严重偏离等要件,旨在平衡当事人利益,避免因突发客观情势对合同履行产生过度苛责。典型如《德国民法典》第 313 条明确规定情势变更情形下当事人的重新协商义务及司法变更、解除权,法国虽未在法典中直接规定,但通过判例确立了类似规则,中国《民法典》第 533 条则吸收大陆法系传统,规定了情势变更的适用条件及法律后果,要求当事人在情势变更发生后先进行协商,协商不成时可请求法院或仲裁机构根据公平原则调整或解除合同,体现了大陆法系对实质公平的追求和对合同关系动态平衡的维护。

CISG并未规定类似我国《民法典》第533条的情势变更条款,且该公约体系下主张免责的严格要件限制也与我国《民法典》第533条“显失公平”标准存在本质差异。出于维护契约自由的国际商事惯例和CISG公约的制定精神,在无明确规定的情况下,当事人依据CISG公约内容主张情势变更救济,将难以得到裁判机构的支持。

二、中国《民法典》就对等关税措施的有关规则解析

《民法典》与对等关税相关的规则主要有不可抗力和情势变更规则,此外,本案中也存在适用《民法典》第580条(合同司法终止制度)的可能性。

1.不可抗力规则

《民法典》第180条第2款将不可抗力情形定义为“不能预见、不能避免且不能克服的客观情况”。如上文所述,其认定条件高于CISG公约的障碍情形。因此,在对等关税背景下,贸易主体主张《民法典》不可抗力免责时,难以满足“不能预见”的条件。结合对等关税实践,贸易主体仍可通过其他替代性贸易策略进行产品销售,因此也不满足“不能克服”的情况,从而不可抗力免责在中国法背景下难以得到支持。例如(2021)兵01民初5号案中,鹏祥棉麻公司与黑牡丹公司签订了《棉花购销合同》,后黑牡丹公司向鹏祥棉麻公司发出《关于撤销棉花批次的通知》,并主张美国加征关税构成不可抗力情形而免除其违约责任。而法院认为,加征关税并不属于不能预见、不能避免且不能克服的客观情况,因而不予采纳黑牡丹公司的该主张。类似地,(2019)川0193民初10989号案中,草老农公司(原告)与瑞美公司(被告)签订《进口苜蓿草销售协议》,约定瑞美公司接受草老农公司委托,为其代理进口苜蓿草(原产于美国)。后我国于2018年7月6日起对美国部分进口货物加征关税,苜蓿草包含在内。法院认为,通过对中美贸易摩擦时间轴进行梳理,2018年3月8日,由美国总统特朗普签署命令,决定将对进口钢铁和铝产品全面征税,税率分别为25%和10%;3月23日,中国商务部宣布将对进口自美国的30亿美元的商品征收关税。案涉《销售协议》签订于2018年5月21日,正处于贸易摩擦日益升级之时,上述加征关税的一系列政府行为在合同签订之时已然发生,从美国进口优质苜蓿草可能被加征关税并非不可避免之客观情形,故国务院税委会发布【2018】5号文件并非不可抗力。同时,本案亦不符合情势变更规则的适用情形。就本案而言,双方在合同中明确约定由草老农公司自行制定报关公司并自行承担相应费用,即草老农公司作为长期从事饲料交易的市场主体,对此应当存在一定的预计和判断,并承担相应的商业风险。为维护交易安全,本院认定加征关税因素导致的风险属于正常的商业风险,其并非不可抗力,亦不符合情势变更规则的适用情形。

由此可见,我国法院对因关税构成不可抗力的问题持否认态度,其主要原因在于关税措施不满足“当事人无法预见”的条件,从而导致不可抗力规则无法适用。

2.情势变更规则

《民法典》第533条规定,“合同的基础条件发生了当事人在订立合同时无法预见的、不属于商业风险的重大变化,继续履行合同对于当事人一方明显不公平的,受不利影响的当事人可以与对方重新协商;在合理期限内协商不成的,当事人可以请求人民法院或者仲裁机构变更或者解除合同。”该条款赋予了当事人请求裁判机构在此情形下根据公平原则变更或解除合同的权利,为困境中的当事人提供救济路径。

对等关税背景下,若要依据本条款主张救济,则需证明对等关税满足“无法预见”且“不属于商业风险”的条件,并导致当事人之间的合同继续履行显失公平的效果。但如上文所述,对等关税颁布前,特朗普政府已多次采取针对中国的关税措施,即使情势变更条款对当事人提供的救济力度弱于不可抗力条款,对该案件情况符合“无法预见”条件的认定,法院也通常持十分谨慎的态度。结合上文提到的(2021)兵01民初5号案,对等关税情形下,依据我国《民法典》情势变更条款主张救济难度较大。

3.合同司法终止规则

《民法典》第580条规定:当事人一方不履行非金钱债务或者履行非金钱债务不符合约定的,对方可以请求履行,但是有下列情形之一的除外:(一)法律上或者事实上不能履行;(二)债务的标的不适于强制履行或者履行费用过高;(三)债权人在合理期限内未请求履行。有前款规定的除外情形之一,致使不能实现合同目的的,人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求终止合同权利义务关系,但是不影响违约责任的承担。

根据上述条款,在对等关税导致合同履行成本过高的情况下,若非违约方拒绝协议解除合同,且合同僵局的事由不构成法定解除事由和情势变更,则合同协议或法定解除的道路行不通。为了保护特殊情况下违约方的利益,防止守约方利用困境压榨违约方,《民法典》规定了本规则,违约方可引用本条请求法院或仲裁机构终止合同关系,但此时仍要承担违约责任,但可以避免因合同僵局而导致的更大的业务损失和违约责任。

三、《国际商事合同通则》(PICC)的相关规则

《国际商事合同通则》(PICC)对不可抗力与艰难情形有明确规定,虽未单独定义“情势变更”,但通过艰难情形条款体现了类似规则的核心精神。

1.关于不可抗力

PICC第7.1.7条规定,“若不履行的一方当事人证明,其不履行是由于非他所能控制的障碍所致,而且在合同订立之时该方当事人无法合理地预见该障碍,或者不能合理地避免或克服该障碍或其后果,则不履行方应予免责。”不可抗力的效果是导致当事人“履约不能”,如自然灾害、政策禁令等障碍,同时还要满足不可控且不可预见、不可避免或克服的要件。前文提到的CIETAC(中国国际经济贸易仲裁委员会)2023年裁决的德国卖方与中国买方货物买卖合同纠纷一案,卖方除引用CISG规定之外,也引用了PICC第7.1.7条的规定主张免责,获得了仲裁庭的支持。

2.关于艰难情形

PICC第6.2.2条规定,“所谓艰难情形,是指发生的事件致使一方当事人的履约成本增加,或者所获履约的价值减少,因而根本改变了合同的均衡,并且(a)该事件在合同订立之后发生或为受到不利影响的当事人所知悉;(b)受到不利影响的当事人在订立合同时不能合理地预见到该事件;(c)该事件不能为受到不利影响的当事人所控制;而且(d)该事件的风险不由受到不利影响的当事人承担。结合第6.2.3条规定,若合同订立后发生该类根本性变化(如原材料成本剧增、货币大幅贬值),导致一方履约明显不公且风险未在合同中分配,受影响方有权要求重新谈判,若协商失败,法院或仲裁机构可调整或终止合同。例如阿根廷比索大幅贬值案中,买方因成本激增主张艰难情形,仲裁庭裁定双方分担损失并调整付款货币。艰难情形侧重“履约过度负担”,区别于不可抗力的“完全不能履约”,其要件包括经济失衡、不可预见性及风险未分配,强调通过重新谈判或司法干预实现公平。

PICC虽未直接使用“情势变更”术语,但其艰难情形规则实际涵盖了大陆法系情势变更规则的核心——合同基础动摇导致显失公平。二者均关注合同履行的公平性,但情势变更在国内法(如中国《民法典》第533条)中可能更侧重司法对合同的直接调整,而PICC的艰难情形则强调当事人先尝试重新谈判的义务。实践中,仲裁庭对不可抗力的认定较为严格(需证明完全无法履约),对艰难情形的适用则相对灵活(允许成本分担或条款调整),企业可通过合同条款明确相关风险分配,以降低争议风险。

四、英美法体系下相关规则的适用空间

1.不可抗力(Force Majeure)

英美法系国家并未明确规定不可抗力规则,即无论是美国《统一商法典》(UCC)、还是英国成文法均不存在类似于《民法典》第180条第2款的规定。在英美法系实践中,不可抗力规则的适用主要依赖于当事人间的合同条款约定,需要包括具体适用场景、处理方式、责任负担等。因此,英美法系国家不可抗力的免责情形要依赖于合同双方当事人的事先约定。相较大陆法系国家,英美法系国家现行法对不可抗力免责规则的供给薄弱。但值得注意的是,英美法系还存在其他类似制度,能够为当事人提供效果类似的救济路径,下文进行论述。

2.其他规则

英美法司法实践中主要依靠Doctrine of Frustration of Contract(合同目的落空规则)、Doctrine of Impossibility of Performance(履行不能规则)以及Doctrine of Commercial Impracticability of Performance(商业不可行规则)来终止合同的效力。由于其对合同效力的影响十分巨大,这些规则的适用标准也都较为严苛。

Doctrine of Frustration of Contract(合同目的落空规则)

合同目的落空规则强调在合同订立后当事人主要合同目的严重受挫时,如果双方当事人均无过错且合同目的的落空属于合同制定时的基本假定情形之一,则合同双方当事人的义务均被免除。Hirji Mulji v Cheong Yue Steamship Co Ltd[1926]AC 497一案表明,无论双方是否希望这一结果,合同挫折的影响都是导致合同立即终止。Krell v Henry [1903] 2 KB 740案中,被告与原告签订了一份合同,于 6 月 26 日至 6 月 27 日期间在 Pall Mall 租用一间公寓,租用日期是爱德华七世国王加冕仪式的确切日期,该仪式原定将通过公寓所在街道,这意味着这个特殊的公寓可以欣赏到游行队伍的美景。合同没有明确提及加冕典礼或租用公寓的目的,合同仅仅约定了在白天租用公寓,而没有包含夜间。后爱德华国王生病了,加冕游行被取消。原告试图向被告索要租金,但被告拒绝支付,理由是由于取消加冕典礼而使合同受挫。法院认为,双方都知道加冕游行是合同的基础,而房间只是为了观看游行而租用的,因此合同目的因发生该事件而落空。本案的重要因素是,原告已经刊登了专门为观看加冕典礼而租用房间的广告,且这个房间因无法过夜而没有其他价值,它只是为了观看加冕典礼。由此可见,合同目的落空规则适用的关键在于当事人对特定情形的预先约定。

此外,合同目的落空规则并不适用于一方履约成本增加的情形。主要案例是Davis Contractors Ltd v Fareham Urban District Council案。作为诉讼主张的一部分,Davis Contractors引用了他们额外产生的17000英镑的成本,这导致他们在合同交易中亏损,而他们原本订立合同的目的是希望赚钱。法院不认可增加的费用构成合同受挫的理由是,如果一方当事人在假设他们可以获利的情况下签订合同,仅仅因为假设不正确并不意味着合同可以受挫,因为另一方没有做出这样的假设,这也与法院不会保护个人免受包价交易的裁判思维有关。在Tsakiroglou&Co Ltd v Noblee Thorl GmbH[1962]AC 93一案中,有观点认为,无论增加的费用多么繁重,都不会使合同受挫。本案只有一位法官即里德勋爵不同意这一观点。他认为,如果费用急剧增加,合同应该失效。这是一个有趣的问题,但根据现行英国法律,无论多么极端,合同都不会因费用增加而受挫。这样做的理由是,增加的费用只是一方的事。

综上所述,对等关税措施主要导致当事人履约成本增加,其中一方利润受损;在英美法背景下,法院将对等关税认定为符合合同目的落空情形的概率较低。

Doctrine of Impossibility of Performance(履行不能规则)

履行不能规则贯彻了“Lex non cogit ad impossibila”(法律并不强迫一个人去做他不可能做的事情)的原则,为当事人在合同履行发生无法预见且不可归责于其自身的不可能情况时提供救济。根据纽约法律,法院对该规则的适用范围很窄,其条件为(1)合同标的物或履行方式被破坏,以及(2)导致破坏的事件是不可预见的。关于本规则,纽约州的首要案例是Kel Kim Corp. v. Central Markets(70 N.Y.2d 900, 1987)。在该案中,原告 Kel Kim 公司因无法按租约要求维持足够的保险 coverage(因 1980 年代中期美国责任保险危机),对其经营的旱冰场租赁构成违约。Kel Kim 公司提起宣示性判决诉讼,主张因履行不能而免除义务。

初审法院作出了不利于 Kel Kim 的简易判决,上诉分庭维持原判。上诉法院最终维持原判,认为履行不能规则不能免除 Kel Kim 的不履行责任。法院指出,该规则 “适用范围狭窄,部分原因在于司法认可合同法的目的是分配可能影响履行的风险,且仅在极端情况下才能免除履行”。该规则仅适用于 “合同标的或履行手段的破坏导致客观上无法履行” 的情形,而 Kel Kim 案不适用,因为其 “无法获得和维持必要保险的情况在其明确承担租约义务时本可预见并防范”。

在Kel Kim案之后,法院在适用履行不能规则时考虑了多个因素,包括 “事件发生的可预见性、不履行方在导致事件发生或未防范事件中的过错、损害的严重性,以及影响风险合理分配的其他情形”(D & A Structural Contractors v. Unger, 25 Misc.3d 1211 (A), 拿骚县,2009)。

这一规则在美国多个州得到认可。简单地说,如果发生意外事件,导致合同履行成为不可能,无论是永久还是暂时,一方当事人可以豁免于履行合同的义务,除非风险由该方当事人承担。

即一方必须证明:

干预性事件之发生的意外性;

当事人之间的合同或交易习惯并未对意外事件的风险进行分配;和

这一事件使合同履行变得不可能,具体体现为合同标的或履行手段被破坏。

需要明确的是,根据美国具体管辖区域和合同类型,合同履行并非必须为不可能。在部分管辖区域,如果履约只能以过高和不合理的成本进行,则履约也将是“不可能”的。但所有管辖区域均要求履行不能规则的适用必须符合“无法预见”的条件。因此,对等关税背景下贸易主体依据履行不能规则主张抗辩存在困难。

Doctrine of Commercial Impracticability of Performance(商业不可行规则)

商业不可行理论(the Doctrine of Commercial Impracticability)规定于美国《统一商法典》第 2-615 条:除非卖方已承担了更大的义务,并且前条有关替代履行的规定另有限制:(a)如果当事方所约定的履行之实际不能系因一意外事件的出现,而其不出现系合同订立时的基本假定,或者因善意遵守任何可予适用的外国或本国政府的规章或命令所致,无论其以后是否被证明为无效,则卖方遵守(b)项和(c)项规定时,其迟延交付货物或者不交付全部货物或者不交付部分货物不视为违反买卖合同义务的行为;(b)如果上述(a)项所提及之原因仅影响卖方之部分履约能力,他必须在其客户之间分配产品和交付(的货物),但可以自行决定把那些当时并非合同当事方的常规客户以及为其自身再生产所需要的产品考虑在内。卖方得以公平和合理的任何方法作出此分配。(c)卖方必须将迟延交货或者不能交货之情形及时通知买方;当依据(b)项需要分配产品时,还必须通知买方其可分得的估算份额。

综上,商业不可行规则需要满足三个要件,即

(1)卖方不承担某些未知意外事件的风险,即风险已发生转移(the seller must not have assumed the risk of some unknown contingency);

(2)在合同情境下意外事件的发生无法合理预见,即当事人假设意外事件不会发生 (the nonoccurrence of the contingency must have been a basic assumption underlying the contract);

(3)该意外事件的发生必须使合同履行在商业上不可行(the occurrence of that contingency must have made performance commercially impracticable)。

因此,英美法项下的Impracticability,应理解为 “履约的不实际性”(也称为 commercial impracticability; impracticability of performance),指因某种无法预见的意外事故的发生,导致履约极端困难、危险或费用太高,从而可以免除履约责任的情况。

Transatlantic Financing Corp. v. United States案(363 F.2d 312.(1966))即是本规则的典型演绎。跨大西洋融资公司(原告)与美国(被告)签订航次租船合同,约定将小麦从美国海湾港口运往伊朗。合同未明确运输路线,但双方默认通常会走苏伊士运河这条常规路线。船舶起航后,因埃及、以色列、英国和法国之间的冲突,苏伊士运河被关闭。原告不得不改道好望角绕航来运输货物,随后原告要求被告补偿因绕航产生的额外费用。原告认为苏伊士运河关闭导致合同无法按常规方式履行,其绕航交付货物是为被告带来了利益,应得到相应报酬。被告拒绝支付额外费用。地区法院认为合同履行并非不可能,驳回了原告的诉求。原告上诉后,美国第二巡回上诉法院维持了地区法院的原判。法院认为,案件中没有明显的极端且不合理的困难。采取的替代路线已广为人知,没有人声称船只或船员或货物的性质使该路线实际造成了不合理的困难和危险。案件中所涉及的 131,978.44 美元的额外费用,比议定的417 327.36 美元增加不到三分之一,增加三分之一的费用不足以构成商业上的不可行,而且合同中的条款并没有规定在货物因危险情况而未在指定港口以外的港口存放货物的情况下给予额外赔偿。因此,履行费用的增加是否构成商业上的履行不能,要考察费用增加的幅度。若对等关税满足“无法预见”且“导致费用极端增加”的条件,则可以援引商业不可行规则而主张免责。

因此,合同落空规则侧重目的丧失,履行不能规则侧重客观障碍,而商业不可行规则侧重经济合理性。

五、政策建议

以上规则或原则于当前美国关税政策的焦点在于关税政策的“不可预见性”是否能够得到认可。此次政策导致关税骤增并对中国累加巨额惩罚性关税,为“显失公平”和“无法预见”提供了讨论的空间。结合具体行业运行模式,若贸易主体能够充分举证满足以上条件,则能够引用相应抗辩事由进行救济,以缓冲关税政策影响。若贸易主体难以进行举证满足上述两个条件,则可以依据《民法典》第580条合同司法终止等类似制度进行救济,避免交易风险和损失进一步扩大。

此外,贸易主体可在新订立合同时加强法律设计与风险防范工程,以应对接下来关税风波的不确定性:

合同条款设计

明确关税风险分配:例如约定“买方承担所有进口税费变动风险”或“税率超X%时重新议价”。

不可抗力条款:列举“关税政策变动”为触发事件,并规定通知程序和补救措施。

争议解决策略

优先协商修订合同(如价格调整),协商不成可依据合同选择诉讼或仲裁(如LCIA仲裁)。

证据保留

保留政策文件、成本变动记录、沟通函件等,以证明关税变动的实际影响。