巧借类案检索及新法新规,将10年以上刑期辩为轻判6个月

近期,笔者经办的一起刑事案件,最先被定性为“诈骗罪”,后变更为“掩饰、隐瞒犯罪所得、所得收益罪”,并通过努力,为原本可能被判处10年以上刑期的当事人争取到最终轻判6个月的处理结果。该案从当事人被刑事拘留后报送批准逮捕前律师介入,到获得最终判决,历时5个多月,前后经历了批捕、变更罪名、调整涉案金额、审查起诉阶段的认罪认罚、法庭阶段的量刑辩护等诸多波折,终于在2021年的上半年尘埃落定,获得一审判决。下面笔者将从办案过程、心得体会两个方面跟大家分享此次的办案经验。

一、办案历程

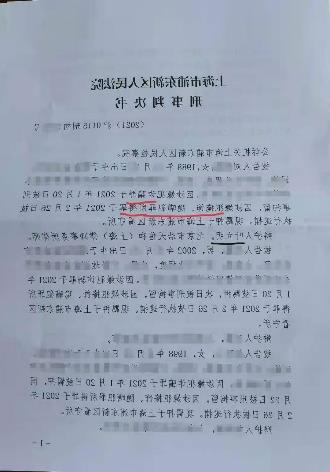

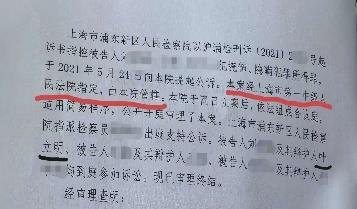

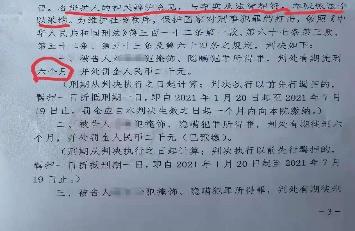

承办律师是在当事人被刑事拘留20天左右的时候介入这起案件,当时经与侦查机关承办警官沟通联系,得知本案的当事人系因涉嫌电信网络诈骗而被刑事拘留,被认定为诈骗共犯,且本案即将以诈骗罪报送检察院批准逮捕。承办律师经会见并询问当事人后得知,当事人已向公安供述,其系将自己的微信、支付宝收款二维码提供给电信网络诈骗犯罪嫌疑人,待有钱款进账后再根据指令,将款项转付至指定的账户,从中按5‰的比例收取佣金,进账并转付的钱款金额大约有200多万。承办律师经分析后判断,如果此案最终以诈骗罪定罪的话,按正常的量刑标准,刑期必然在10年以上(根据《刑法》及《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》的相关条文,电信网络诈骗金额40万以上,刑期即在10年以上),且该当事人系侦查机关从湖南跨省抓捕归案,没有自首等可获降档处理的情节。后承办律师经与当事人多次会见沟通,反复询问细节,仔细推敲后决定将辩护重点放在定性辩护上。经与承办警官、承办检察官多次沟通,并在检察院审查逮捕期间及时提交书面辩护意见与不予批捕建议书。最后,检察官虽仍然批准逮捕当事人,但却将案件的定性从“诈骗罪”改为“掩饰、隐瞒犯罪所得、所得收益罪”,并建议公安将该当事人的案件从涉案人员众多、案情复杂的整个电信网络诈骗案件中分案出来,单独侦查后移送起诉。虽然案件的定性改了,但因涉案金额过大,即便是以“掩饰、隐瞒犯罪所得、所得收益罪”来处理,按照正常的量刑标准,基准刑期亦在3年以上。后适逢最高院《关于审理掩饰隐瞒犯罪所得、所得收益案件若干问题的解释(2021)》(以下简称“《掩饰、隐瞒犯罪所得司法解释(2021)》”)于今年4月13日正式出台。于是,承办律师抓住此天赐良机,逐字逐句地仔细推敲相关条款,并结合本案的具体案情后发现,大部分的涉案金额都不应认定,于是再次出具书面辩护意见给检察官,最终得以将认定的涉案金额大幅度降低,并经与检察官沟通,很快适用了认罪认罚程序,量刑建议也变成8个月。到了审判阶段,又积极退赔了一部分赃款,再从当事人的家庭背景、特殊情况角度出发,努力与法官沟通,取得法官的同情与认可,最终刑期为6个月。鉴于当事人在判决前已经被羁押了5个多月,经过折抵,基本上等到判决一生效,当事人即可重获自由!

二、心得体会

(一)借助类案检索,说服办案机关变更罪名

中国是成文法国家,因此检察官、法官在办理案件时并不会像英美法系国家的司法机关那样将过往的判例作为办案依据,而是将法律条文适用于待决案件的事实中,进而通过三段论推理得出结论、作出裁断。至于先前的类案如何判决,从法理上对于待决案件来说,是没有约束力的。但尽管如此,也并不意味着我国的司法机关不能参考、借鉴同类案件的办理经验和办理结果。尤其是近年来,我国的司法机关在推动法律统一适用、实现司法公正方面大力推出了诸多举措,包括构建指导性案例制度、推行裁判文书公开、广泛开展庭审直播等等,尤其是最高院还在2020年7月27日颁布施行了《关于统一法律适用加强类案检索的指导意见(试行)》。由此可见,我国的司法机关在办理类案时也会更加注重价值趋向同一,尽可能的类案同判。

因此,承办律师借着这股势头进行了大量的类案检索,终于找到了几个与本案的案情相似的案例,类案中存在相似行为的被告或是以“帮助信息网络犯罪活动罪”、或是以“掩饰、隐瞒犯罪所得、所得收益罪”被追究刑事责任,而不是以“诈骗罪”共犯被定罪科刑。通过对于这些类案判例的研究后承办律师发现,类案中的被告与本案当事人存在数个相似之处,最主要的是对上游犯罪的具体罪名、内容的明知程度均为概括性明知,而非精确性明知。有了这些类案案例供参考,承办律师内心更加确信这起案件的定性与罪名有很大机会可以变更。于是,在第一时间制作了案例检索报告,连同辩护意见一起交给了检察官。

(二)巧用分案制度,说服办案机关及时分案

本案的一大特点就是涉案人员众多、涉案的地域广泛、案情相当繁杂,且有很大一部分涉案人员逃匿在境外未归案。如果要等侦查机关将所有案情细节全部查清,所有涉案人员全部抓获归案后,再与本案的当事人一并移送检察院审查起诉的话,时间上将会变得相当漫长,且具有不确定性。在此期间,本案的当事人一直被处于羁押状态,这对其非常不利,也很不公平。在此情形下,承办律师经多次与承办警官及承办检察官沟通,最终通过检察官说服建议侦查机关,在对与本案当事人相关的案情已查清的基础上,不再延长侦查期限,而是将本案从上游电信网络诈骗案件中分案出来,单独侦查后移送起诉。

(三)借助新法新规,善用从旧兼从轻原则

正当承办律师此案苦思冥想涉案金额过大的问题该如何解决时,最高院于2021年4月13日发布了《掩饰隐瞒犯罪所得司法解释(2021)》,这无疑于在关键时刻传递来一记妙到颠毫的助攻。根据《掩饰隐瞒犯罪所得司法解释(2021)》第八条规定:“认定掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪,以上游犯罪事实成立为前提......”。再回到我们这个案件里,既然司法机关已经将罪名定性由“诈骗罪”改为“掩饰、隐瞒犯罪所得、所得收益罪”了,那就应当以上游犯罪事实成立为前提。但因本案中的上游犯罪涉及人数重多,地域广泛、案情过于繁杂、所涉罪名又多样化,很大一部分无法在本案的审限内查实。因此,根据从旧兼从轻原则,在新司法解释发布时仍在审查起诉阶段的本案中,应当采用可使被告判得更轻,对被告更有利的新司法解释,即使当事人已供述入账并转付的钱款金额大约有200多万,也只能依法认定其中的极小部分成立。承办律师在得出这一结论后,立刻再次向检察官递交了书面法律意见,陈述了该观点。最终,检察官采纳了笔者的意见,在审查起诉阶段将认定的涉案金额大幅度降低,并很快适用认罪认罚程序,量刑建议也变成了8个月。

(四)晓之以理,动之以情,既讲法律,也讲人伦

本案中的被告,系一位单身母亲,独自一人抚养两名幼子,其中:大儿子今年12岁,恰逢“小升初”;小儿子今年6岁,恰逢“幼升小”。在这个关键时点,两位孩子最需要母亲在身边陪伴。承办律师在开庭前与承办法官多次沟通,从大家都是为人父母,在孩子教育问题上具有同理心的角度出发,游说法官体恤被告的特殊家庭情况,对被告从轻判罚;再加上在审判阶段积极退赔了全部违法所得,最终使得法官在检察院的8个月量刑建议基础上又减去了2个月,最终判罚刑期为6个月!鉴于被告在判决前已被羁押了5个多月,经过折抵,在判决生效后不久,被告即可重获自由!

此案能取得这个结果,既要感谢承办检察官实事求是,不枉不纵,愿意与律师沟通,肯听取律师意见,及时变更定性,并严格以事实为依据,以法律为准绳;也要感谢主审法官能体恤被告的实际情况,坚持罪责刑相当的审判原则。作为法律共同体,律师和检察官、法官一样,我们所承办的每一个案件,其实都是他人的人生。一份判决书,凝聚了办案人员的担当、辩护律师的心血和被告家属的期盼。在这起案件中,法制得到了维护,人伦得到了关怀,其实,我们都赢了!