十分钟理解“音乐作品”和它们的“邻接权”

音乐是跨越文化、直抵人心的艺术形式。无论是莫扎特的交响乐还是流行歌曲,即使听不懂歌词,我们也能感受到旋律的魅力。

然而,音乐在法律上的定义和我们日常“听”的体验并不完全一致。本文尝试占用读者十分钟时间,厘清相关法律概念和权利归属。

一、基本概念

(一)“音乐作品”

在著作权法中,“音乐作品”指的是曲谱及与曲谱相对应的歌词,而不是我们耳朵里听到的演奏或演唱的声音。音乐作品的著作权人,是作曲者和作词者。他们对作品享有包括表演权、复制权、广播权、网络传播权等多项财产权利,以及署名权、保护作品完整权等精神权利。

简而言之:

•您“听”到的不是“音乐作品”

•只有作曲者和作词者才是音乐作品的著作权人

(二)对音乐作品的表演,以及“表演者权”

当你在KTV高歌一曲,或者在校园文艺汇演中合唱《小燕子》,你其实是在表演别人的音乐作品。在版权法上,这种“表演”行为需要获得音乐作品著作权人的许可。

表演者权,是指表演者(如歌手、乐手、演员)对自己表演享有的一系列权利。这些权利包括:

•表明自己身份的权利

•保护表演形象不被歪曲的权利

•许可他人现场直播、公开传送、录音录像、复制、发行、出租、网络传播自己表演的权利,并获得相应报酬

需要注意的是,表演者权是一种“邻接权”,即与著作权紧密相关但又独立的权利。表演者权的保护期一般为表演者终身及其去世后50年。

(三)录音录像制作者的权利

将表演录制下来的人(录音录像制作者),在取得音乐作品著作权人和表演者授权后,对录音录像制品也享有独立权利,可以禁止他人擅自使用该制品。

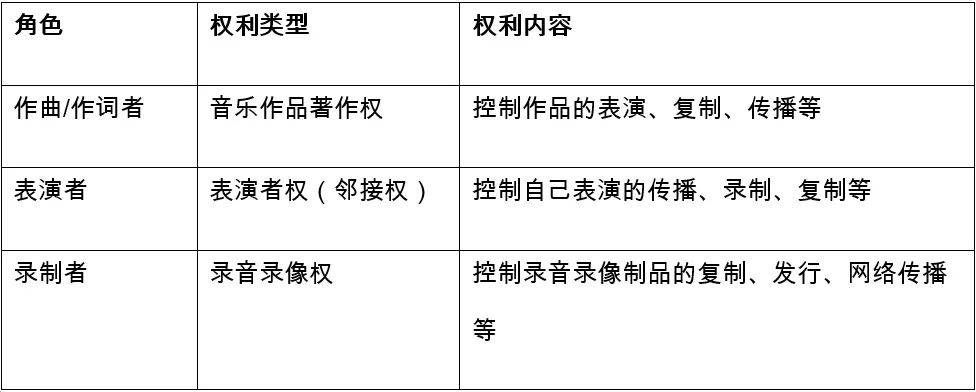

(四)三者关系梳理

二、常见误区

误区一:以为听到的就是“音乐作品”。

实际上,我们听到的是“表演”,而不是法律意义上的“音乐作品”本身。

误区二:以为表演者就是作品权利人

表演者只有对自己的“表演”享有权利,音乐作品的著作权仍归作曲者和作词者。

在现实中,表演者往往处于较为被动的位置。没有录音录像,表演易于消逝;而一旦录制,录音录像制品的控制权又常常掌握在制作者手中,表演者对表演的传播和收益难以完全掌控。

三、如何合法使用音乐作品?

•使用音乐作品前,应获得著作权人许可并支付报酬

•表演者的表演被录制、传播时,也需要获得表演者的许可

•部分情形下(如教育、法定许可),可依法合理使用,但仍需支付相应费用

•集体管理与权利保护:由于音乐作品的传播广泛且零散,个人难以单独维权。中国音乐著作权协会等集体管理组织应运而生,统一代表权利人进行授权、收费和维权,有效保障了音乐作品和表演者的合法权益

四、结语

音乐作品和表演者权的关系错综复杂。简化来说,作曲作词者拥有音乐作品的著作权,表演者对自己的表演享有表演者权,录音录像制作者则对录制品享有权利。合法使用音乐,既要尊重作品原创者,也要保护表演者和制作者的利益。只有厘清这些权利边界,音乐产业才能健康有序发展。