解码特朗普2.0时代关税政策系列文章(二) - 企业何以应对

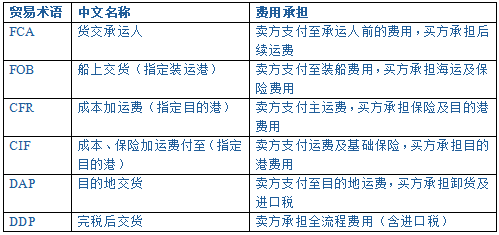

Q11:在国际货物买卖中,常见的贸易术语往往与关税的承担分配息息相关。一些常见的贸易术语分别代表什么含义呢?

A11

国际商会(ICC)发布的《国际贸易术语解释通则》(Incoterms)被广泛用于定义跨境贸易中卖方和买方的责任,包括交付、风险转移、运输和海关费用分配等。以下是一些常见的贸易术语。

Q12:订单磋商阶段,美国买方要求卖方在货物贸易中使用DDP贸易术语,卖方应如何应对?

A12

采用DDP(完税后交货)贸易术语的卖方,需承担从跨境运输、目的国清关到最终税费缴纳的全程责任,其风险敞口贯穿供应链全环节。我国出口企业在目前美国关税政策的背景下,如果尚与买方企业处于贸易合同签署的询价或磋商阶段,可以尽量避免在合同条款中采用DDP,但如果询价方坚持提出DDP要求,甚至要求DDP lock price(DDP锁价),那么我们建议提高买方的支付对价来保障DDP锁价条款下的利润。

Q13:如果买卖双方已经订立了相关合同,且在合同中使用了DDP贸易术语,此时卖方可采取何种应对措施?

A13

卖方应该立即核查已签合同中的贸易条款。

根据Incoterms的适用规则,贸易术语本身是国际惯例,但ICC并不禁止买卖双方对贸易术语进行修改与特别约定。与此同时,ICC指出对贸易术语进行调整存在一定风险,其在Incoterms 2020的引言中建议,若当事人需修改贸易术语的具体内容,则需在合同中明确表达此类修改所期望达到的目的,例如具体明确费用分摊、风险分割等。因此我们建议,双方若选择使用DDP条款,可特别约定双方按比例分摊其中的关税部分或特别约定高于一定阈值将触发分摊关税费用等条款。同时,为了避免日后产生争议,需要注意在调整贸易术语时进行详细的条款约定,使得修改之处能够产生相应的合同效力。

如果合同虽然约定了卖方承担关税费用,但并未锁定价格,我们建议卖方企业仍可试图立即就合同修订的相关事项与对方当事人进行协商,通过补充协议约定新的关税分摊条款,同时补充将关税作为触发条件的合同变更、解除与终止规则。

Q14:买方如果已经在先前获得了优惠的DDP锁价价格,为什么还会同意Q13中的关税协商分摊呢?

A14

此前看似不可能发生的情况,如今已在沃尔玛等美国零售业巨头身上成为现实。据报道,在2025年3月11日前后,沃尔玛对待美国新增关税的态度较为强硬,试图要求中国供应商承担新增关税。然而,到了4月底,沃尔玛及其他几家零售业巨头的态度发生了转变。近日,更有新闻爆出,沃尔玛已表示自愿承担新增关税,并已通知中国供应商立即发货。

在实操中,部分中国供应商也已将贸易条款从DDP调整为FOB,这一举措充分展现了中国制造的骨气和实力。

Q15:在关税政策尚未稳定的情况下,是否可以利用保税仓延长观望期?

A15

美国加州在这场关税战中一直扮演着反对加征关税的角色。近日,《洛杉矶时报》报道了保税仓在当前关税政策波动期间需求日益增长的趋势。

保税仓(Bonded Warehouse)是海关监管下的特殊仓储场所,用于存储尚未办理进口清关手续的货物。货物在进入保税仓时,可暂免缴纳关税和进口环节税,待实际进入国内市场时再行缴税。

随着4月8日前后出发的货船陆续抵达美国港口,部分对关税政策未来“松绑”持乐观预期的美国进口商纷纷选择将货物存入保税仓,以待将来关税政策好转后再行清关。

保税仓虽然看似在关税政策波动期间具备灵活应对的优势,实则也有其自身的诸多风险。一方面,保税仓的成本比一般仓储更高,有时租金甚至比普通仓库高出约60%。另一方面,关税政策的不确定性也可能导致保税仓策略失效,例如特朗普曾对越南加征46%的关税,后又暂缓,那么那些在加征46%关税的政策发布后将货物存放入保税仓的进口商,就不得不面临暂缓关税后的价格劣势和滞销风险。

Q16:关税冲击波下,全球供应链重构面临怎样的机遇与挑战?

A16

在这场关税政策的波动中,资本逐利的天性再次将转口贸易推上风口浪尖。原转口贸易大港——马来西亚的巴生港,如今已成为美国海关的重点监测对象。

同时,笔者近期在实务中了解到,在关税战之前,一家中国制造业企业的核心组件完全依赖美国进口,而该企业则负责生产其他所有零部件,并将美国进口的核心组件与自身生产的零部件组装成最终产品,销往中国及全球,其中中国市场对最终产品的需求量巨大。然而,随着美国关税政策的调整以及中国相应的反制措施陆续实施,该产品核心零部件的美国制造商不仅没有停止供应,反而计划赴华投资,将美国生产线直接迁至中国,这对中国制造业而言无疑是因祸得福。笔者相信,这样的案例也将不是个例。

自古以来,合则两利,斗则俱损。中国企业如何在贸易摩擦和关税冲击中站稳脚跟,甚至抢占先机,关键仍在于提升自身的硬核实力。浩天律师事务所将秉持初心,为中国企业的“走出去”战略提供全方位的法律保障。