国际税收互相协商程序(MAP)及其于跨国企业的价值和意义(一)

经济全球化浪潮持续数十年以来,跨国公司成为大型企业发展国际市场的主流组织形态。海外关联公司作为投资者布局东道国市场的常见组织形式,在全球商业网络中扮演重要角色。跨国商业活动的开展往往伴随着投资者权益与东道国规制行为之间的摩擦,国际投资争端解决机制便应运而生。在国际投资领域,目前已形成以ICSID、UNCITRAL、SCC以及ICC等国际投资仲裁机构及国际投资协定为核心的投资争端解决机制,能在东道国不当规制行为导致投资者权益受损时提供有效救济。

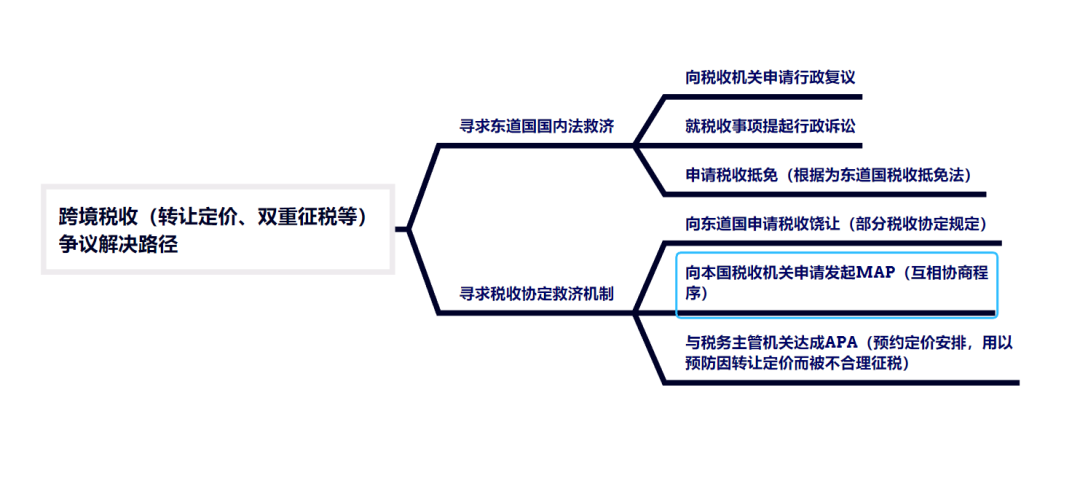

然而,税收问题因直接关涉国家财政主权这一核心主权领域,与一般投资管制措施存在本质区别——前者涉及国家自主制定财税政策的主权权力,后者多为市场监管层面的管理措施,且多数国家都不愿将国际税收争议交由自己无法掌控的仲裁机制予以解决。因此,实践中通过仲裁裁决解决国际税收争议的案例极少,且税收问题均依附于国际投资仲裁而提起,即税收问题需满足国际投资仲裁的特定要求方能得到救济。然而,多数投资协定明确将税收争议排除在国际投资仲裁的管辖范畴之外。而由于世界各国的税制存在差异,国际税收领域也缺乏ICSID(国际投资争端解决中心)一般具有普遍约束力的国际仲裁机构和相应规则,目前跨境税收争议的解决主要依赖东道国国内救济与双边税收协定中规定的相互协商程序(Mutual Agreement Procedure, MAP)。

在国际税收争议解决的专业法律服务领域,MAP(相互协商程序)作为双边税收协定框架下的核心争议解决机制,正凭借其兼顾国家税收主权与跨国纳税人权益保护的制度特性,成为跨境投资税务风险管理的关键工具。本系列文章旨在系统解析MAP的法律框架、启动要件及操作流程,并结合典型跨境税收争议案例,阐明其在不同场景下的实务价值——既为“走出去”企业提供争议解决路径指引,亦助客户理解如何通过这一机制化解东道国税制差异带来的合规风险。

一、MAP的制度优越性

1.专业性与中立性

鉴于各国政治体制、经济基础及法治发展水平存在差异,东道国国内救济机制受主权管辖局限性影响,往往面临程序复杂、潜在偏向性且实效性不足的问题——纳税人不仅需适应与本国存在差异的法律体系与司法程序,还可能因地域管辖特性遭遇救济偏差。而与之相平行的MAP程序,作为与国内救济机制并行的跨国税收争议协商路径,通过缔约国税务主管当局的直接协商与政策协调,在避免双重征税、消除税收争议方面展现出程序公正性与解决效率优势。该机制突破国内法管辖边界,以税收协定条款为法律基础,通过政府间专业沟通快速定位争议焦点(如协定条款适用分歧、征税权划分及税率争议或因转让定价导致的跨国企业利润判定争议等),为跨国公司纳税人提供了跨主权管辖的有效救济渠道。实践中,随着全球资本流动的复杂化,MAP程序凭借其专业性与中立性,已逐步成为跨国纳税人解决跨境税收争议的优先选择。

以下是中国财经报2010年报道,江苏省税务局2018年转载的一起MAP程序案例[1]:

深圳华为技术有限公司是一家实力雄厚的民营科技企业,20多年来已在世界范围内建立了100多个分支机构,并成为全球领先的电信供应商。为了避免被国外税务机关认定为常设机构,华为公司经过税收筹划,在俄罗斯采用了“由当地子公司签订服务合同,由总机构签订商品销售合同”的经营方式,以规避双重征税。但2009年2月,俄罗斯某基层税务分局却认定华为公司在俄罗斯构成常设机构,要求补缴增值税、所得税和滞纳金等共计2000多万美元。

华为公司虽委托国际知名中介机构积极抗辩,并诉至俄罗斯法院,但收效甚微。国内主管税务机关了解到华为公司的处境后,对其境外税收争议焦点进行了认真分析,建议华为公司按照中俄税收协定和《中国居民(国民)申请启动税务相互协商程序暂行办法》等有关规定,申请启动两国税务机关之间的相互磋商。经过两国税务机关多个回合的谈判,俄联邦税务局于2009年11月底复审裁决撤销原判罚,使华为公司避免了近2亿元人民币的损失,维护了企业的经济利益。

这确实是利用税收协定维护自身海外合法权益的典型案例,但该案例也恰恰说明了华为公司运用税收协定维护自身合法权益意识的不足。事实上,我国很多雄心勃勃走出去的企业,由于对投资国的生产经营环境、税收法律环境等无法全面了解,忽视了税务风险管理的重要性,特别是不会运用税收协定进行超前筹划,造成决策失误,不得不因为高昂的税收成本和巨大的税务风险而被迫结束“走出去”步伐,的确令人扼腕痛惜。

2.与东道国国内救济相平行

根据《OECD税收协定范本》第25条第1款,纳税人可在认为缔约国一方或双方的措施导致不符合协定的征税时,无需先穷尽国内救济,直接向任一缔约国的主管税务机关申请启动MAP。[2]这一规定明确了MAP的独立性,允许其与国内程序并行。尽管《OECD税收协定范本》本身无强制约束力,但其条款被全球90%以上的双边税收协定直接或间接采用。多数税收协定允许纳税人同时寻求MAP和国内救济。例如,肯尼亚2024年发布的MAP指南明确允许纳税人同时启动MAP和国内司法程序,但强调MAP结果不得推翻国内法院的终局裁决。[3]根据我国《税收协定相互协商程序实施办法》和《特别纳税调查调整及相互协商程序管理办法》及我国税收协定实践,只要我国与东道国的税收协定未禁止在东道国国内救济过程中发起MAP,我国跨国企业就可在符合程序规则的前提下同时发起MAP和东道国国内救济。例如,山东电建在印度EPC项目争议中,同步通过印度国内诉讼和中国MAP程序维权(尽管印度国内法要求纳税人穷尽国内救济方可诉诸于国际救济[4],但中国对于MAP的规定(即上述两个《办法》)未限制企业启动MAP的权利)。这表明,即使外国国内法存在“国内救济优先”要求,只要税收协定未规定该要求,则我国税务机关仍允许企业在外国诉讼的同时申请MAP。

因此,在东道国国内司法或行政救济存在风险性的情况下,尽早收集证据材料,向本国税务机关提起MAP程序,可挽救东道国司法或行政救济不力的局面,为跨国企业挽回高额税收利益。

二、MAP的制度基础和类型

相互协商程序(MAP)分为税收协定MAP和转让定价MAP两类,二者在法律依据、适用场景和核心目标上存在差异:

税收协定MAP主要解决税收协定解释或适用分歧引发的争议,如居民身份双重认定、常设机构存在性争议、预提税税率适用等。其法律依据为各国签署的税收协定(如2005年生效的《中华人民共和国政府和墨西哥合众国政府关于对所得避免双重征税和防止偷漏税的协定》)及中国《税收协定相互协商程序实施办法》,该类互相协商程序的核心目标是确保协定条款统一适用,消除因条款理解分歧导致的双重征税(例如境外税务机关错误认定常设机构并对其征税时,可通过协商纠正)。纳税人需在收到不符合协定的征税通知3年内申请,提供税收居民证明、征税依据等材料,经国家税务总局审核后启动双边协商,最终通过协议明确协定条款适用,恢复纳税人应享有的协定待遇。

转让定价MAP则专门针对关联交易转让定价调整导致的国际重复征税,如境外税务机关不合理调增或调减利润分配,导致所得税税率过高等问题。其法律依据除税收协定外,还包括中国《特别纳税调查调整及相互协商程序管理办法》及OECD转让定价指南,核心是基于“独立交易原则”和“利润在价值创造地征税”规则,纠正不当的利润分配(例如中国某企业印度分公司主张独立承担境内合同亏损,反对境外税务机关的利润调增导致税率不当升高)。纳税人需提交转让定价同期资料(功能风险分析、可比交易数据等),证明关联交易定价符合市场公平原则,经双边协商后,双方税务机关可能调整利润分配或税率,确保风险、功能与利润匹配,避免因跨境关联交易定价引发的双重征税或税基侵蚀,程序应按照双边税收协定的规定的时限申请提起。

三、2021-2023 年全球范围内MAP实施情况总结

根据OECD于2022年发布的《2021年MAP统计数据》报告[5],2021年全球新增MAP案件2,423例,较2020年下降3%,其中转让定价案件新增1,051例,同比减少10.5%,占比43.4%(2020年为47%);非转让定价案件新增1,372例,同比增长4%,凸显常设机构认定、协定条款适用等争议类型的复杂性上升。案件集中度显著,前30个辖区占据全球95%的新增案件,德国(703例)、比利时(407例)、西班牙(398例)为新增案件最多的司法管辖区。全年结案2,543例,较2020年增长13%,其中转让定价案件结案1,170例(+22%),其他类型案件结案1,373例(+7%)。约75%的结案案件通过达成和解协议、采取单边措施或国内救济措施等方式完全消除重复征税,与2020年持平;未达成协议率降至2%(2020年为3%),创历史新低,体现了MAP程序强大的跨境税收争议解决能力。

《2022年MAP统计数据》报告[6]显示,2022年全球新增MAP案件2,493例,较2021年增长3%,其中转让定价案件占比47%(1,166例),同比增长11%;全年结案2,375例,较2021年有所下降。OECD认为2022年结案数下降是“回归基线”,因2021年结案数异常高(较2020年增长约13%),这主要由于各国优先处理简单案件。2022年MAP案件平均处理时长25.3个月,较2021年(26个月)缩短,接近OECD设定的24个月目标。本年度总体结果积极。本年度结案的MAP案件中,约73%的转让定价案件和其他类型案件问题得到了圆满解决,仅2%的MAP案件在结案时未达成和解协议。

《2023年MAP统计数据》报告[7]显示,2023年全球新增MAP案件2,334例,较2022年下降6.4%,结束了连续多年的增长趋势。全年结案2,601例,较2022年增长9.5%,其中转让定价案件结案1,195例,其他类型案件结案1,406例。OECD指出,结案数回升主要因各国优先处理积压案件,尤其是2016年前的“旧案件”占比从2022年的19%降至16%。本年度新增和结案案件中,转让定价仍是主要争议类型,但非转让定价案件(如常设机构认定、预提税争议)占比上升,反映跨国企业对税收协定条款适用的关注度提高。

注:完全消除重复征税率的统计方式为包含和解协议、

单边措施与国内救济方式

四、中国MAP 实践的发展趋势

1.国际税收合作机制加速完善

《OECD税收协定范本》第25条是全球MAP机制的基石,而BEPS(《实施税收协定相关措施以防止税基侵蚀和利润转移的多边公约》)作为具有强制约束力的国际条约,其第五章(第14项行动计划)对MAP进行系统性改革,使得MAP得以升级和突破。近年来,中国持续推进双边税收协定修订,将BEPS多边公约核心规则纳入新增税收协定文本。如2024年生效的《中华人民共和国政府和加蓬共和国政府对所得避免双重征税和防止逃避税的协定》《中华人民共和国和阿根廷共和国对所得和财产消除双重征税和防止逃避税的协定》等新增防止协定滥用、转让定价相应调整等条款,明确MAP适用范围覆盖数字经济等新兴领域。截至2024年11月,BEPS多边公约适用于我国已签署的53个税收协定,为跨境争议解决提供更统一的法律依据。

2.国家积极引导和支持企业运用MAP机制维权

中国税务总局对引导企业运用税收互相协商程序(MAP)解决跨境税务争议始终持积极支持态度,通过数字化手段构建全流程服务体系,助力企业维护合法权益。近年来,税务总局依托“税路通”国际税收服务平台,整合MAP申请指南、协定条款解读、典型案例库等核心资源,为“走出去”企业提供“一站式”信息支持。平台不仅详细拆解MAP启动条件、申请材料、协商流程等实务要点,还公开了华为俄罗斯常设机构争议、A公司尼泊尔保函手续费争议等真实案例的解决路径,帮助企业直观理解程序价值。同时,税务总局优化线上申请渠道,通过电子税务局实现MAP申请“一键提交”,并配套专业团队提供政策咨询,大幅降低企业的程序门槛和沟通成本。

国家税务总局“税路通”网站截图

3.企业合规意识与争议应对能力显著提升

近年来,中国企业通过申请MAP维护跨境税收权益的意识显著增强,案件数量呈现持续增长态势,争议解决效率和成功率也同步提升。根据国家税务总局及OECD公开数据,2021年全球结案数增长13%,中国作为主要贡献者,转让定价案件结案率提升22%。中国税务机关通过线上会议(占比90%)缩短沟通周期,转让定价案件平均处理时长从2020年35个月降至32个月。中国2021年新启动案件43例(含转让定价26例),结案36例,完全解决率75%。[8]

五、结语

作为跨境税收争议解决的核心机制,MAP凭借专业性、中立性及与国内救济并行的制度优势,已成为跨国企业应对税制差异、维护合法权益的关键工具。近年来,全球MAP案件数量持续增长,中国通过融入BEPS多边规则、升级“税路通”数字化服务体系,推动争议解决效率与企业参与度显著提升。这一机制不仅切实化解了双重征税等痛点,更通过政府间协作筑牢了跨境投资的税收确定性基础。展望未来,在数字经济与全球最低税规则重塑国际税收秩序的背景下,MAP将以更高效的协商机制、更广泛的规则覆盖,继续为跨国企业“走出去”保驾护航,成为平衡国家税收主权与纳税人权益的重要桥梁。