国际税收相互协商程序(MAP)解读(二)

一、MAP的制度渊源与运行逻辑

(一)制度演变与历史沿革

1.早期雏形阶段(一战前及战后初期)

早在第一次世界大战前,1899年奥匈帝国和普鲁士王国签订的所得税协定第7条,就有类似相互协商程序解决双重征税争议的规定,缔约双方在居民面临双重征税时应达成共识并采取措施,可视为MAP前身。

一战后,欧洲国家扩大双边税收协定签订范围,部分协定以协商为基础解决争议,但各协定争议解决措施差异大、未统一。如1922年罗马条约(The Rome Double Tax Convention)规定纳税人遇双重征税可向居民国申诉,居民国通过外交渠道解决。该条约虽因部分国家的反对未生效,但条约中关于双重征税和外交解决渠道的内容体现了对纳税人利益保护的倾向。[1]

上述制度探索虽蕴含“通过国家间协商实现税收和解”的精神,但其提供的救济方式为“外交渠道”而非MAP的“行政协商”,其最终生效文本也未明确纳税人可向当事国主管机关提出申请以及案件相关材料与程序。因此,这些制度本质上仍属于单纯的国家间措施,尚未形成MAP制度“纳税人-母国-东道国”的三方结构。随着全球法治化进程不断推进,各国对纳税人诉求的重视程度逐渐提升,同时也愈发认识到消除双重征税的实践意义,并于20世纪下半叶制定了下文所述的税收协定范本。

2.MAP出现于国际法律文件:1963年《OECD税收协定范本草案》以及1977年《OECD税收协定范本》

1963年7月30日经OECD理事会通过的《OECD税收协定范本草案》[2]首次出现MAP相关内容。当时的第25条包含4款:

上述内容可简要总结如下(“协议”指MAP中国家间就税收措施达成的一致意见):

第1款规定,当一国居民认为,缔约国一方或者双方所采取的措施,导致或将导致对其的征税不符合本协定规定时,无须以用尽各缔约国国内法所规定的救济方法为前提,即可将案件提交给本人为其居民的缔约国主管当局;

第2款规定,上述主管当局如果认为纳税人的申请合理,又不能通过单方面措施圆满解决时,应设法同缔约国另一方主管当局相互协商解决,以避免不符合本协定的征税;

第3款规定,缔约国双方主管当局应通过相互协商设法解决在解释或实施本协定时所发生的困难或疑义。此外,缔约国双方主管当局也可以对本协定未作规定的消除双重征税问题进行协商;

第4款规定,为落实前述协商,缔约国双方主管当局可直接沟通(无需中转),允许口头交换意见,且可通过“双方指派代表组成的联合委员会”开展协商。

此后范本草案经实践讨论、融合意见修订,1977年形成并发布第一版正式税收协定范本(1977年《OECD税收协定范本》),其在1963年范本草案基础上局部修改,增加了相互协商程序申请时间期限,并规定通过MAP形成的协议应执行且不受缔约国国内法时效限制。至此,相互协商程序框架正式形成并渐趋稳固,同时,OECD发布的税收协定范本不仅有条约文本,还含大量注释辅助各国理解,助力范本应用。

3.MAP出现于联合国法律文件:1980年《联合国关于发达国家与发展中国家间避免双重征税的协定范本》

《联合国税收协定范本》首版1980年发布,基础是20世纪60年代为发展中国家设计的草案,后因《OECD税收协定范本》无法全面保护发展中国家税收收入,经讨论推出给予发展中国家更多选择权的版本,有1980年、2001年、2011年三个版本,相互协商程序条款与OECD范本类似。

1980年UN范本和1977年OECD范本均为四款,后UN范本因第四款变化及2011年版本增加强制仲裁条款(选择性条款,不强迫适用),衍变为五款。

4.MAP发展成熟:范本中的MAP条款趋向成熟并被我国税收协定采纳

经济合作与发展组织(OECD)自1963年发布第一版税收协定范本草案后,不断根据国际经济环境、税收政策变化等因素进行后续修订。截至2024年,较为重要的版本包括1977年、1992年、1995年、2003年、2010年、2014年、2017年、2021年等版本。时至今日,MAP机制已经由《OECD税收协定范本》和《联合国税收协定范本》第25条固定下来,并在国际税收争议解决领域发挥极为重要的作用。

截至2024年12月,中国已与超过110个国家和地区签署了双边税收协定[3]。这些协定覆盖了欧洲、亚洲、非洲、美洲、大洋洲等主要区域,基本涵盖了中国对外投资主要目的地以及来华投资主要国家和地区。以上双边税收协定中,MAP因协定中其他条款安排不同而规定于第24、25或者56条,分为4款或5款,其内容高度相似。就笔者办案经历而言,目前尚未发现我国签署双边税收协定未规定MAP的情况,读者可根据个人需要参阅国家税务总局双边税收协定统计页面,了解具体协定内容及其MAP程序详情。(链接:https://www.chinatax.gov.cn/chinatax/n810341/n810770/common_list_ssty.html)

(二)MAP的运行逻辑

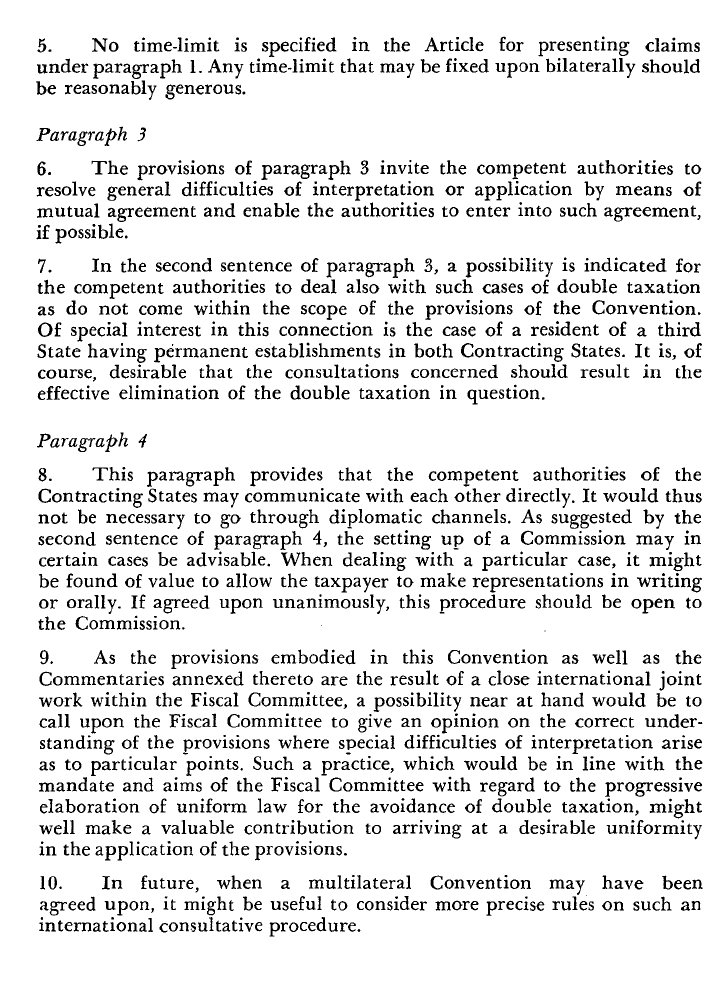

MAP的本质是由跨境纳税人(企业)主动申请发起的、旨在解决国际税收争议的专属机制。其核心运行逻辑植根于国家间税务机关(主管当局)的直接沟通与行政协调。当企业认为其在缔约国另一方遭受了不符合税收协定规定的征税时,可向其居民国税务机关提出MAP申请;受理申请的税务机关随后会依据双边税收协定中的MAP条款,主动与缔约国另一方对应的主管税务机关进行正式协商。这一过程完全在国家行政机关层面展开,依赖于两国税务主管当局之间的谈判,以期达成双方都能接受的解决方案。因此,MAP构成了一个独立于国内司法体系(如国内法院诉讼)和国际仲裁机制的平行争议解决渠道。它体现了税收协定框架下特有的、以行政协商为主导的国际税收合作方式,为纳税人提供了一条避免或减轻国际双重征税的替代性救济路径。其与其他救济的关联关系以及运行结果如下图:

MAP运行逻辑及与其他救济措施关系

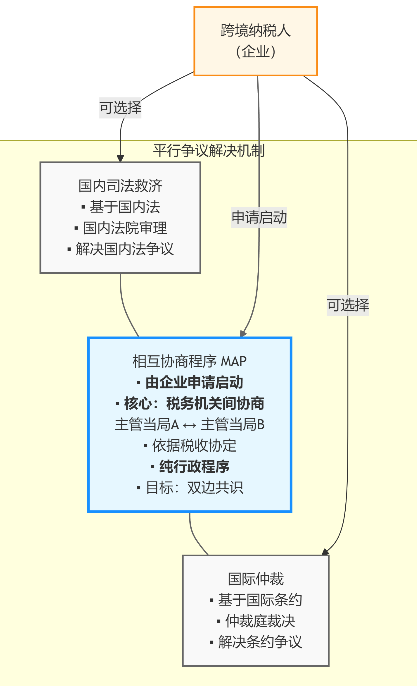

2023年中国转让定价MAP结果统计

由于国际税收仲裁目前尚不成熟,左图中的国际仲裁通常指国际投资仲裁。当东道国的规制行为明确且严重地违背公平公正待遇(如违背投资者合理期待)或构成征收,且BIT未明确排除仲裁庭对税收争议管辖权或东道国同意管辖时,纳税人作为投资者可提起国际投资仲裁(如Cairn Energy PLC and Cairn UK Holdings Limited (CUHL) v. Republic of India案 (I), PCA Case No. 2016-7)。

二、MAP的典型适用场景

税收相互协商程序(MAP)作为当前税收协定框架下解决国际税收争议的核心机制,旨在避免双重征税和防止偷漏税。其典型适用场景涵盖国际税收实务中的主要争议类型,具体如下:

(一)转让定价调整争议:平衡跨国关联交易利润分配

跨国企业集团内部的关联交易(如跨境采购、服务费支付、无形资产许可等)频繁,在转让定价方面,各国税务机关出于维护本国税基的目的,可能对企业的定价进行调整。例如,一家中国企业在巴西的子公司与中国母公司之间存在知识产权许可关联交易,巴西税务机关认为该交易的转让定价不合理,对其进行纳税调整,补征税款并加收利息。但中国企业认为其定价符合独立交易原则,不同意该调整。此时中国企业可以通过中国税务主管当局启动MAP程序,双方主管当局将就关联交易的定价是否合理,以及是否需要调整等问题进行协商,以确定合理的转让定价,避免双重征税或不征税的情况。值得注意的是,转让定价调整争议也是我国与“一带一路”国家税收争议中占比最高的类型。

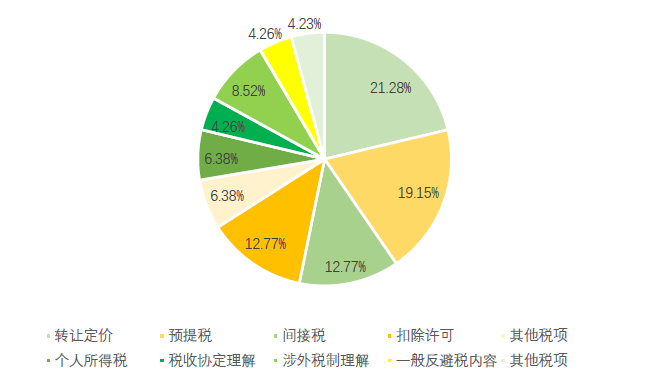

“一带一路”税收争议比例关系[4]

(二)常设机构(PE)认定争议:厘清跨境经营机构纳税边界

跨国企业开展临时项目、设置服务机构时,东道国若将其认定为常设机构,则将对非居民企业利润征税,而居民国往往也会主张征税权,从而产生征税冲突。比如一家中国企业在欧洲某国设立办事处,该国税务机关认为该办事处构成常设机构,要对其全球所得征税,但企业认为办事处仅从事辅助性活动,不构成常设机构。双方存在分歧,此时企业可申请启动MAP程序。

MAP的价值在于使两国税务当局进行协商,明确常设机构是否真实存在,以及利润归属问题。以华为在俄罗斯的“由当地子公司签订服务合同,由总机构签订商品销售合同”的经营方式为例,俄方认定其为常设机构,要求补税2000万美元。中国国家税务总局启动中俄MAP程序,和俄方详细沟通项目实际情况,深入分析常设机构认定的各项条件,最终成功撤销认定,使华为挽回巨额损失,清晰界定了企业跨境经营时常设机构认定的纳税边界[5]。

(三)居民身份双重认定冲突:确定单一税收居民身份

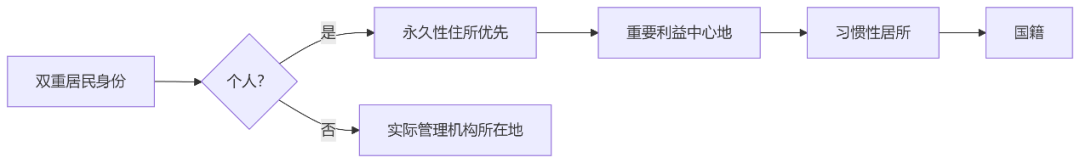

跨国企业或个人,可能因实际管理机构和注册地分离等情况,同时被两个国家认定为税收居民,这样就会导致全面纳税义务重叠。对此,《OECD税收协定范本》第4条(居民条款)及《联合国范本》第4条,为全球超90%的税收协定提供标准解决路径。该规则被称为“加比规则”,其规则逻辑如下(以《OECD范本》第4条第2款为基准):

BEPS第14项计划要求各国将“双重居民身份争议”纳入MAP强制受理范围,确保争议解决效率(Action 14)。MAP机制依据税收协定中的“加比规则”(通常位于我国签署的税收协定的第4条),按照实际管理机构(非个人)、永久住所(个人)等优先级顺序,由双方协商确定单一的居民身份。

(四)税收协定条款解释与适用分歧:明确协定适用边界

在税收协定应用中,所得性质界定(如对跨境交易收入类型为技术服务费、特许权使用费还是劳务所得的争议)、协定优惠税率适用条件、反滥用条款(Limitation - on - benefits rule,即“利益限制规则”规则,旨在确保只有真正的“受益所有人”才能享受税收协定待遇)适用性等,都可能产生分歧。但需注意,MAP仅适用于税收协定条款解释与适用的争议,纯国内法事项(如长期在美国工作的菲律宾人需要向菲律宾的亲属(比如父亲)支付赡养费,该纳税人希望依据美国国内税法将这笔赡养费作为个人所得税的税前扣除项,但美国税务当局不认可其扣除主张,由此引发争议。该争议属于美国国内税法中个人所得税扣除规则范畴,与税收协定无关)不在协商范围内,这是各国普遍遵循的原则,旨在避免通过MAP干预他国国内税权。

(五)股息、利息以及特许权使用费的预提税争议:保障协定优惠税率落实

若东道国未按协定限制税率征收预提税,或者错误扩大征税范围,纳税人可借助MAP,要求确保享受协定优惠税率并争取退还多征的税款。例如,根据《中华人民共和国政府和墨西哥合众国政府关于对所得避免双重征税和防止偷漏税的协定》第10条、第11条与第12条,对于股息,若收款人是股息受益所有人,所征税款不应超过股息总额的5%。对于利息,若收款人是利息受益所有人,所征税款不应超过利息总额的10%。对于特许权使用费,若收款人是特许权使用费受益所有人,所征税款不应超过特许权使用费总额的10%。除“收益所有人”身份认定以外,双方主管机关还可通过MAP就股息、利息、特许权使用费的认定以及墨西哥国内法与双边税收协定的冲突问题开展协商。

(六)合同分割与利润归属(如EPC项目):按功能风险分割利润并征税

建筑、能源类企业在境外承接EPC总包项目时,有时会采取合同拆分策略与在岸/离案合同安排进行税务优化,而东道国可能把设计(D)、采购(P)、施工(C)全部认定为常设机构征税,以下为典型案例:

2007年上海电气与其印尼子公司组成联合体中标电站建设项目(合同为EPC),联合体协议明确上海电气负责设备、工程设计等,而印尼子公司负责厂房建设、设备安装以及相关服务。关于发票开具,相关协议约定上海电气向业主开发票,印尼子公司向上海电气开发票,第三分包商也向上海电气开发票。模式上上海电气是主承包商,印尼子公司和第三方都是分包商。上海电气为完成工作于2007年在印尼当地注册设立上海电气工程处。而且业主支付工程款的时候仅有6%为工程款,其余94%都是设备价款。业主仅对施工价款扣缴最终税,对设备价款没有扣缴最终税。

2015年印尼税务局对上海电气工程处开展稽查,要求补缴设备部分税款。印尼税务局认为EPC合同是一个整体,上海电气工程处代表上海总部提供服务,基于合同的所有工作都构成一个整体。采购活动与上海电气印尼工程处所开展的工程相关,采购金额应当计入最终税税基,因此应当在印尼征税。

该税收问题可通过在不违背总承包商作为单一责任人前提下,通过将EPC主合同拆分为离岸合同和在岸合同两部分,分别与总承包商责任项下的项目设计或采购平台公司和项目履约平台签订合同,通过合理纳税,顺利完成项目履约。笔者将在后续文章中专门论述该类策略,供读者参考。除此之外,通过MAP也可促进东道国税务主管机关按功能风险分析分割利润,例如仅将在当地实施的施工部分纳入征税。

(七)MAP的实践应用:华新水泥境外子公司税收争议案

1.案件背景

华新股份水泥有限公司(以下简称"华新水泥")1907年于湖北黄石创立,是中国最早的水泥企业之一,主营业务为建材制造销售。2011年,为拓展海外业务,华新水泥在塔吉克斯坦创立华新亚湾水泥有限公司(简称华新亚湾),并建设新型干法水泥生产线。

2012年12月,华新亚湾与国家开发银行股份有限公司(以下简称"国开行")签署7800万美元《外汇贷款合同》。2013年,华新亚湾向国开行支付利息394万美元,按塔吉克斯坦国内法12%税率缴纳预提税47万美元;2014年支付利息394万美元,未缴预提税。2014年,华新水泥财务人员在当地纳税辅导课上,得知该利息符合《中塔税收协定》第十一条第三款免税条件,遂向塔吉克斯坦税务局申请2013年已缴预提税退税及2014年利息预提税免税。

2.争议焦点

(1)利息预提税适用税率争议

2013-2014年利息:华新亚湾认为,依据《中华人民共和国政府和塔吉克斯坦共和国政府对所得和财产避免双重征税和防止偷漏税的协定》第十一条第三款(具体内容:发生于缔约国一方而为缔约国另一方政府、地方当局及其中央银行或者完全为其政府所有的金融机构取得的利息;或者为该缔约国另一方居民取得的利息,其债权是由该缔约国另一方政府、地方当局及其中央银行或者完全为其政府所有的金融机构间接提供资金的,应在该缔约国一方免税),应免征利息预提税;塔方税务局主张,申请税收协定免税待遇前,按国内法12%税率征税。

2015年及以后利息:华新亚湾认为应依协定第十一条第三款免征,塔方同意按第十一条第二款8%税率征税。争议核心为国开行是否满足“完全由政府拥有”,塔方认为国开行不完全由政府拥有,不适用第三款;华新亚湾则指出国开行股东(财政部、中央汇金等,中央汇金为国有独资,梧桐树投资实际控制人为国家外汇管理局,社保基金会为国务院举办,财政部为国家机关)及中塔议定书表述,认为符合“完全由政府拥有”,利息预提税可依第三款免除。

(2)已征税款退还争议

根据《塔吉克斯坦共和国税法》,税务机关应在纳税人提交书面申请30日内退还超额税款。塔方认为华新亚湾申请协定优惠前已纳税款不算超额;华新亚湾主张,应享受却未享受协定优惠多缴的税款,属于超额税款,应退还。

3.处理结果

因华新亚湾与塔方税务局未达成共识,2015年2月2日,华新水泥(华新亚湾母公司)向湖北省黄石市国税局求助,申请启动相互协商程序(MAP)。华新水泥是中国居民纳税人,协商事件发生至申请时间未超三年,受理机关为居民税务机关,满足MAP受理规定。

2015年2月2日,黄石市国税局收到申请后,向湖北省国税局致函反映协商未果情况,协助企业申请启动MAP。湖北省国税局收集资料、了解案情、分析后,于2月4日向国家税务总局提交详实情况。国家税务总局启动MAP,致函塔方税务局,要求依《中塔税收协定》规定,对利息予以免税待遇。经中国驻塔吉克斯坦大使馆等多方沟通,2015年2月28日,塔方确认收到信函,同意按协定第十一条第三款规定,免除华新亚湾向国开行支付贷款利息的预提税。

三、依附于MAP的税收强制仲裁程序的发展情况

OECD和联合国分别于2008年和2011年引入强制仲裁程序,作为快速解决争端且具有终局性的方案,并积极探索调解作为强制仲裁的替代办法或前置步骤,鼓励各国将调解作为默认或补充选项。但该类仲裁程序并不是协定提供的一种新的、可选择的救济手段,而是MAP机制的组成部分,对MAP机制的适用和运行起到补充作用,即当税务争议主管当局无法于MAP中协商一致时,可诉诸仲裁程序解决争议。

在2008年版的《OECD税收协定范本注释》(Commentary on the OECD Model Tax Convention )对第25条(相互协商程序)的注释修订中[6],体现了引入强制仲裁程序的相关内容。OECD旨在解决相互协商程序久拖不决的问题,在注释中对于一些特定类型的税收争议,在双方主管当局经过合理期限的协商仍无法达成一致时,允许引入强制仲裁程序。仲裁裁决对缔约国双方具有拘束力,以此来确保争议能够得到快速且终局性的解决。同时,OECD鼓励各国在相互协商程序中探索调解方式,将调解作为一种可以替代强制仲裁或者在强制仲裁之前的可选步骤。例如,在争议双方主管当局意识到通过传统相互协商难以快速达成一致时,可以尝试通过中立第三方调解人介入,引导双方沟通,寻求共同接受的解决方案。

2011年版《联合国关于发达国家与发展中国家间避免双重征税的协定范本》(United Nations Model Double Taxation Convention between Developed and Developing Countries )第25条及其注释进行了更新,引入强制仲裁程序的相关规定[7]。联合国范本中,考虑到发展中国家在国际税收争议解决中可能面临的困境,在相互协商程序基础上,引入强制仲裁作为补充手段。当缔约国双方主管当局在规定时间内无法通过协商解决争议,且纳税人提出仲裁请求时,可启动强制仲裁程序。仲裁裁决结果将被缔约国双方接受并执行,以实现争议的终局解决。在调解方面,联合国鼓励各国将调解纳入税收争议解决框架,认为调解具有灵活性、保密性等优势,更有利于维护缔约国双方及纳税人之间的良好关系,所以提倡将调解作为默认或补充选项,即各国可以在税收协定中规定,在启动强制仲裁前,先尝试通过调解方式解决争议,或者直接将调解作为双方解决争议的优先选择之一。

《联合国范本》的强制仲裁条款和《OECD范本》中的强制仲裁条款一样属于选择性条款,并不强迫缔约国适用。但包括我国在内的多数国家并不愿也并未采纳强制仲裁机制,主要原因是担忧国内财政政策会被要求提交国际司法和准司法审查。

四、MAP适用策略

以下是笔者根据MAP的特点与跨境税收争议核心争议,结合工作经验总结的三项MAP适用策略,供读者参考:

(一)提前或与国内救济同步进行,避免国内救济先出现结果

本系列第一篇文章有所提及,多数税收协定允许纳税人同时寻求MAP和国内救济。但需要注意的是,部分国家国内法或行政指导性文件(如相互协商程序综合指南)明确规定MAP结果不得推翻国内法院的生效裁判。虽然各国缔结双边税收协定后有贯彻其内容的义务,但在协定中MAP条款并未规定协商程序可推翻国内法救济结果。例如肯尼亚2024年12月发布的《相互协商程序综合指南》就双重救济与多边协调规定:纳税人可同时寻求MAP和国内法律救济,但MAP协议不能推翻国内法院作出的司法裁决。因此,MAP本质为国家税务机关之间的沟通协调,而东道国为维护本国的法律秩序与司法主权,可能倾向于维护国内救济结果(如法院生效裁判),否认企业的税收主张,为MAP开展带来极大阻力。

(二)严格把控申请时限与证据链构建,确保MAP启动合规性

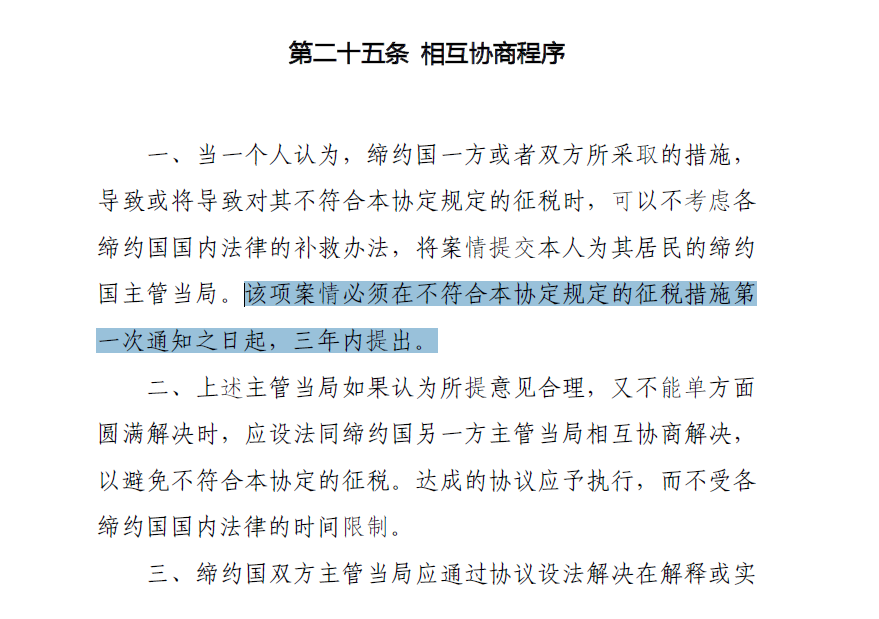

MAP程序的启动存在严格时限要求,如多数税收协定规定申请需在争议发生后3年内提出。如《中华人民共和国政府和沙特阿拉伯王国政府关于对所得和财产避免双重征税和防止偷漏税的协定》第25条第1款约定:

有企业曾向笔者咨询,若企业向母国税务机关提起MAP时已距东道国首次作出不符合协定的征税措施3年有余,但最近1年发生了东道国进一步否认企业税务诉求的裁判,则MAP的启动时效能否像诉讼法中的“诉讼时效”一样得到重新计算,进而使得企业有权提起MAP?答案是否定的。如上文所述,MAP本质是税务层面的跨国行政救济,而司法裁判(如行政诉讼)属于司法层面的国内救济,目前尚不存在跨国行政救济以司法裁判结果为“时效中断”事由的传统,且从行为效力角度来看,司法裁判既判力强于行政行为确定力,其将得到东道国更高的重视和维护。

因此,当企业超过该时限提出要求时,将可能被母国税务主管机关拒绝导致MAP无法启动。企业在东道国遭遇不公的税收措施后,应及时评估MAP救济可行性,在必要时立即开始MAP启动准备工作,避免错失最佳救济时机。

(三)针对具体税收争议类型针对性准备材料,聚焦核心矛盾

根据我国《税收协定相互协商程序实施办法》与《特别纳税调查调整及相互协商程序管理办法》,企业在提起MAP时需提交一系列材料(具体内容将于本系列下篇文章进行论述),税务主管机关考察企业提交材料后决定是否启动MAP。因此,要实现MAP的高效启动,企业需针对转让定价、常设机构、预提税、居民身份、税收优惠适用等核心争议类型准备证据材料。如转让定价税收争议中,企业需围绕“独立交易原则”与“功能、风险与利润匹配原则”准备证据,重点准备包含关联交易合同(明确交易类型、定价方式)、可比交易分析(如筛选3-5家非关联企业的同类交易,论证价格/利润区间合理性)、定价方法选择依据(如为何对“无形资产转让”采用“交易净利润法”)以及功能风险分析报告;若存在预约定价安排(APA)(如与税务机关预先约定的定价规则)、过往税务合规证明(如连续3年无转让定价调整记录),或东道国同类交易的既往判例,可附加提交以加强佐证。

五、结语

国际税收相互协商程序(MAP)作为跨境税收争议解决的核心机制,既承载着平衡国家税收主权与跨国企业权益的使命,也在实践中不断演进完善,成为全球税收协定框架中不可或缺的组成部分。未来,随着全球经济一体化的深入,MAP将在协调各国税制差异、促进国际税收合作方面发挥更为重要的作用,为跨境投资构建更公平、高效的税收争议解决生态。但相较于事后争议解决,事前风险防控才是更优策略。MAP存在耗时较长且结果难以保证的缺陷,且是否能够成功启动并提供有效救济也高度依赖企业提供的案件材料。若企业能够前置布局,充分研判东道国税法规则,做好合同管理与架构设计(如EPC工程在岸与离岸合同拆分),并在争议发生后及时诉诸各类救济方式,方可最大化出海利益,筑造系统性风险屏障。