《反垄断法》修订概要、重点内容解读及展望

一

修订背景

早在2018年《反垄断法》实施十周年之际,反垄断法学界和实务界既已得知立法机构拟对《反垄断法》进行修订,且当时已有一份修订草案学者建议稿在业内流传,但该学者建议稿与后续发布的修正草案和正式稿均存在较大差异。

随着原三部门反垄断法执法机构(商务部反垄断、国家工商总局反垄断与反不正当竞争执法局、国家发改委价格监督检查与反垄断局)于2018年4月完成整合,国务院反垄断委员会、国家市场监管总局首先启动了对反垄断法相关配合法规的第一轮修订和相关反垄断指南的制定。2019年7月至2021年2月间,国家市场监管总局先后发布了基于此前相关配套法规修订而成的《禁止垄断协议暂行规定》《禁止滥用市场支配地位行为暂行规定》《关于禁止滥用知识产权排除、限制竞争行为的规定》《制止滥用行政权力排除、限制竞争行为暂行规定》《经营者集中审查暂行规定》《企业境外反垄断合规指引》等反垄断部门规章和规范性文件,并陆续公布了国务院反垄断委员会制定的《关于汽车业的反垄断指南》《关于知识产权领域的反垄断指南》《横向垄断协议宽大制度适用指南》《垄断案件经营者承诺指南》《关于平台经济领域的反垄断指南》《关于原料药领域的反垄断指南》《经营者反垄断合规指南》等。

2020年1月2日,国家市场监管总局首次公布《〈反垄断法〉修订草案(公开征求意见稿)》,该修订草案对垄断违法行为处罚标准、经营者集中申报相关规则、垄断协议和滥用市场支配地位的范围和认定标准等方面进行了修订、补充和细化,但该草案与后续递交全国人大常委会审议的修正草案存在较大差异。

2021年10月23日,经全国人大常委会首次审议的《〈反垄断法〉修正草案》向社会公开征求意见。该修正草案删除了上述2020年草案的部分内容,并在此基础上首次加入“安全港”(safe harbor)规则(即特定法律法规中规定的某些行为没有违法的条款),明确纵向垄断协议适用合理分析原则,加入经营者集中审查“停钟”(stop the clock)制度(如同按下暂停键,不计入时限,无需撤回重报),并进一步明确对违反《反垄断法》的相关行为提高罚款标准,而上述修订内容在正式稿中基本得以保留。

二

新《反垄断法》修订概要

相比于现行《反垄断法》,新《反垄断法》从原先的57条增加至70条,但整体体例并未发生变化,仍为8个章节。新《反垄断法》修订内容大体可以分为新增相关宣示性条款和增加、修订相关技术性条款两大类别,具体包括:

1)新增的宣示性条款

•

新增“鼓励创新”为《反垄断法》的立法目的和 所保护的法益之一(第1条);

•

示明“反垄断工作坚持中国共产党的领导”和“强化竞争政策基础地位”(第4条);

•

示明“建立健全公平竞争审查制度”(第5条);

•

示明禁止利用数据、算法、技术、资本优势和平台规则从事垄断行为(第9条、第22条);

•

示明“健全行政执法和司法衔接机制”(第11条);

•

示明行政机关在滥用行政权力排除、限制行为调查中的配合义务(第54条);

•

示明违反《反垄断法》构成犯罪的将被追究刑事责任(第67条)。

2)增加或修订的技术性条款

•

明确纵向协议适用合理分析原则(第18条第2款);

•

新增针对纵向协议的“安全港”规则(第18条第3款);

•

新增“经营者不得组织其他经营者达成垄断协议或者为其他经营者达成垄断协议提供实质性帮助”及相关经营者的法律责任(第19条、第56条);

•

明确未达申报标准但具有或可能具有反竞争效果交易的申报义务(第26条第2款);

•

明确授予反垄断执法机构对未达申报标准但具有或可能具有反竞争效果交易的主动调查权(第26条第3款);

•

新增经营者集中审查“停钟”制度(第32条);

•

新增“健全经营者集中分类分级审查制度”(第37条);

•

明确禁止行政机关等通过与经营者签订合作协议、备忘录等方式,妨碍其他经营者进入相关市场或者对其他经营者实行不平等待遇(第40条);

•

新增反垄断公益诉讼制度(第60条第2款);

•

新增垄断行为调查中对个人隐私和个人信息的保护义务(第66条);

•

提高对各类违反《反垄断法》行为的罚款标准(第56条、第57条、58条、第62条);

•

增加达成垄断协议的经营者法定代表人、主要负责人和直接责任人员的法律责任(第56条);

•

明确对从事垄断行为但无销售额的经营者的罚款方式(第56条、第62条);

•

增加经营者违反《反垄断法》受到处罚将被记入信用记录的规定(第64条)。

此外,除对相关文字表述和措辞做了进一步的统一和调整外,正式稿相较于2021年修正草案则作出了下列新修订:

•

排除合理分析原则对横向垄断协议的适用;

•

将对未达申报标准但具有或可能具有反竞争效果交易的处理方式,由反垄断执法机构“开展调查”变更为“要求经营者申报”;

•

删除对“民生、金融、科技、媒体”等经营者集中重点审查领域的列举,替换为“涉及国计民生等重要领域”。

三

新《反垄断法》重点内容解读

1)经营者集中审查“停钟”制度

根据2022年6月发布的《中国反垄断执法年度报告(2021)》,国家市场监管总局于2021年度累计收到经营者集中申报案件824件、审结727件。该等经营者集中审查案件数量相比于2020年度的450件增长达六成,导致反垄断执法机构的审查工作量和其人员数量失调,反垄断执法机构审查工作压力较大。

根据新《反垄断法》第32条,在“经营者未按规定提交文件、资料使得审查工作无法进行”,“需要对审查具有重大影响的新情况、新事实进行核实”,以及“需要进一步评估附加的限制性条件,且经营者申请中止”三类情形下,反垄断法执法机构可以中止计算经营者集中的审查期限。该等修订一方面能够有效缓解反垄断法执法机构目前面临的审查压力、提供案件高审查质量,避免实践中存在的复杂案件撤回重新申报情况;一方面也对申报义务人递交的申报文件的质量提出了较高的要求。

此外,值得一提的是,2022年6月27日发布的《国务院关于经营者集中申报标准的规定(修订草案征求意见稿)》拟将申报门槛进一步提高至相关营业额120亿元/40亿元/8亿元,预期在一定程度上会减少未来经营者集中申报案件的数量。

2)经营者集中分类分级审查制度

根据现行反垄断法相关配套规则,国家市场监管总局将经营者集中分为“简易案件”和“非简易(普通)案件”两类进行审查。根据新《反垄断法》第37条,国家市场监管总局将健全“经营者集中分类分级审查制度”,而2022年6月27日发布的《经营者集中审查规定(征求意见稿)》则规定,“市场监管总局可以针对涉及国计民生等重要领域的经营者集中,制定具体的审查办法”。

按此,国家市场监管总局未来可能针对民生、金融、科技、媒体等领域制定专门的审查办法,此外,也不排除国家市场监管总局制定相关标准,将特定情形的经营者集中案件的审查权限下放至省级反垄断法执法机构的可能。

3)对纵向协议的分析将适用合理分析原则

新《反垄断法》并未对现行《反垄断法》第14条所列纵向垄断协议类型进行修订,仍聚焦于“纵向价格维持(RPM)”行为,但在第18条下新增两款,其中第一款为“对前款第一项和第二项规定的协议,经营者能够证明其不具有排除、限制竞争效果的,不予禁止”,即明确对纵向价格维持的分析和性质判定应适用“合理分析原则”,而非“本身违法原则”。

合理分析原则(rule of reason)和本身违法原则(illegal per se)是欧盟、美国等主要反垄断司法辖区在其长期反垄断执法和司法过程中所形成的对垄断协议行为的认定思路。简而言之,适用合理分析原则意味着反垄断执法机构在对某一涉嫌垄断协议进行分析时需要先行认定该等行为具有现实或潜在的反竞争效果,否则不得认定相关行为违反了反垄断法进而对相关经营者进行处罚;如适用本身违法原则,则对相关行为是否具有反竞争效果的分析和认定将不会构成反垄断执法机构认定相关行为具有违法性的前提,反垄断执法机构可径行认定相关行为违反了反垄断法并作出处罚。

根据国外学术界的主流理论以及欧盟、美国竞争机构的实践情况[1],通常对RPM纵向协议的分析应适用合理分析原则,而对横向垄断协议(特别是涉及价格和销量的横向垄断协议)则可适用本身违法原则。

在本次《反垄断法》修订以前,我国学术界和实务界对RPM协议是否应一概适用本身违法原则,存在较大的争议;主流观点认为,与《欧盟职能条约》第101条类似,现行《反垄断法》没有本身违法原则,对横向协议和纵向协议的分析均应适用合理分析原则[2]。从现实执法情况看,国家市场监管总局在其对“扬子江药业集团有限公司达成并实施纵向垄断协议案”所作处罚决定中,首次对RPM协议的分析和认定作出回应和说明,提出“经营者与交易相对人达成固定转售价格和限定最低转售价格协议目的就是为了消除竞争,具有排除、限制竞争的影响,对此类协议的适用原则依法为原则禁止加例外豁免”。该等“原则禁止加例外豁免”论述,曾被业界解读为我国反垄断执法机构对RPM协议的认定可能已更接近于适用本身违法原则。

然而,新《反垄断法》第18条第2款的加入,一方面表明未来我国反垄断执法机构对RPM协议的分析和认定可能将更趋近于适用合理分析原则,另一方面则表明新《反垄断法》第17条所列明的横向协议将可能被认定当然违反《反垄断法》,即适用本身违法原则。

4)针对纵向协议的“安全港”规则

新《反垄断法》第18条第3款规定,“经营者能够证明其在相关市场的市场份额低于国务院反垄断执法机构规定的标准,并符合国务院反垄断执法机构规定的其他条件的,不予禁止”,即针对RPM协议设置了所谓“安全港”规则。

根2022年6月27日发布的《禁止垄断协议规定(征求意见稿)》,《反垄断法》第18条第3款项下的“标准”和“其他条件”包括:

•

“经营者与交易相对人在相关市场的市场份额低于15%,国务院反垄断执法机构另有规定的从其规定”;“交易相对人为多个的,在同一相关市场的市场份额应合并计算”;

•

“无相反证据证明其排除、限制竞争”。

此外,在本次修订前,国务院反垄断法委员会在其2019年制定的《关于知识产权领域的反垄断指南》和《关于汽车业的反垄断指南》已设定了类似的规则,具体而言:

•

在《关于汽车业的反垄断指南》第4条第1款“推定豁免”中,国务院反垄断法委员会指出,“以纵向协议的竞争评估为例,执法实践和理论研究表明,在相关市场占有30%以下市场份额的经营者有可能被推定为不具有显著市场力量”;

•

在《关于汽车业的反垄断指南》第13条“安全港规则”中,国务院反垄断法委员会指出,如“具有竞争关系的经营者在相关市场的市场份额合计不超过20%”,则其达成的涉及知识产权的协议通常将不会被认定为现行《反垄断法》第十三条第一款第六项(新《反垄断法》第十七条第六项)规定的横向垄断协议,而“经营者与交易相对人在受到涉及知识产权的协议影响的任一相关市场上的市场份额均不超过30%”,则其达成的涉及知识产权的协议通常将不会被认定为现行《反垄断法》第十四条第三项(新《反垄断法》第十八条第一款第三项)规定的纵向垄断协议。

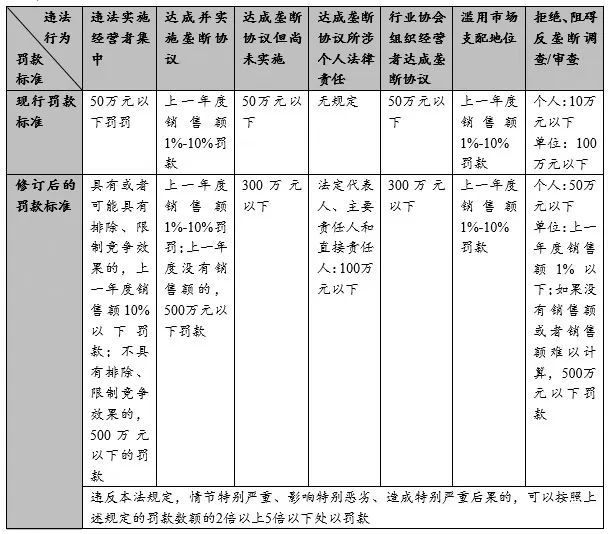

5)违反《反垄断法》行为罚款标准的调整

大幅调整对各类违反《反垄断法》行为的罚款标准,可能是新《反垄断法》最为重大的修订之一。新《反垄断法》一方面提高了相关违反《反垄断法》行为的罚款上限,另一方也明确了对特定情形下违法行为的罚款方式并增加了达成垄断协议所涉相关个人的法律责任,具体如下表所示:

四

对本轮修法的后续展望

如前所述,针对本次《反垄断法》的修订内容,国家市场监管总局一次性发布了《国务院关于经营者集中申报标准的规定(修订草案征求意见稿)》以及《禁止垄断协议规定(征求意见稿)》《禁止滥用市场支配地位行为规定(征求意见稿)》《禁止滥用知识产权排除、限制竞争行为规定(征求意见稿)》《制止滥用行政权力排除、限制竞争行为规定(征求意见稿)》《经营者集中审查规定(征求意见稿)》五部配套部门规章的征求意见稿。按合理预期,上述反垄断配套法律将在2022年8月1日新《反垄断法》生效后不久即会落地。

在上述配套法律中,《国务院关于经营者集中申报标准的规定(修订草案征求意见稿)》对现行经营者集中申报标准的修订,无疑最为引人关注。根据该草案的相关内容,现行营业额100亿元/20亿元/4亿元的经营者集中申报标准,在历经十四年后也将迎来首次调整,而增加至120亿元/40亿元/8亿元;此外,除提高申报门槛外,该草案还创造性地增加了下列补充标准:

“第四条 经营者集中未达到本规定第三条规定的申报标准,但同时满足下列条件的,经营者应当事先向国务院反垄断执法机构申报,未申报的不得实施集中:

(一)其中一个参与集中的经营者上一会计年度在中国境内的营业额超过1000亿元人民币;

(二)本规定第二条第(一)项所规定的合并其他方或第二条第(二)项和第(三)项所规定的其他经营者市值(或估值)不低于8亿元人民币,并且上一会计年度在中国境内的营业额占其在全球范围内的营业额比例超过三分之一。”

笔者理解,该等补充标准是对我国反垄断执法机构过往经营者集中审查工作经验的相关总结,旨在有效控制互联网平台等领域饱受诟病的“掐尖式并购”、“扼杀式并购”行为[3]。然而,上述第(二)项标准所称“其他经营者市值(或估值)”在实践中应如何计算和确定,又以什么客观文件为依据,还有待法规制定部门的进一步示明和解释。值得一提的是,按2020年1月2日发布的《〈反垄断法〉修订草案(征求意见稿)》第24条,在《反垄断法》修订过程中,也曾考虑过将申报标准的制定权限下放至反垄断执法机构,以使反垄断执法机构可以“根据经济发展水平、行业规模等制定和修改申报标准,并及时向社会公布”。然而,该等内容在后续修正案和正式稿中并未被最终采纳[4]。

此外,包括近期发布的六部现行配套法规征求意见稿在内,2019年至今国家市场监管总局、国务院反垄断委员会已高效制定和修订了众多反垄断规章、指南和指引。然而,截至目前,早在2016年既已公开征求意见的《关于认定经营者垄断行为违法所得和确定罚款的指南》或类似部门规章的制定和出台仍未见进展,而该文件对提高反垄断执法的透明度、稳定性和可预期性有着至关重要。新《反垄断法》第59条进一步明确了反垄断执法机构确定具体罚款数额时应该考虑的因素,按合理预期,上述指南或类似部门规章的出台在可期的时间内也应有所进展。

五

结语

如果激荡起伏平台经济领域反垄断执法以及国家反垄断局的正式挂牌使2021年成为反垄断执法的“大年”,那么可以预见的是,随着本次《反垄断法》的修订生效以及未来相关配套法律的落地,2022年也将成为反垄断立法过程中的独特年份。我们将持续跟进本轮反垄断法修订的后续进展以及反垄断执法动态,并在后续文章中从律师视角结合反垄断业务实务对相关配套法规进行相应的解读。

本文首发于威科先行法律信息库。