以法之名,守护少年的你——未成年人网络保护法律规制概述

《2018年全国未成年人互联网使用情况研究报告》显示,我国未成年网民规模已达1.69亿人,未成年人互联网普及率高达93.7%。互联网的信息包罗万象,对于判断能力及认知能力尚未成熟的未成年人来说,互联网是把双刃剑,在为未成年人带来信息分享和学习便利的同时,也可能成为误导、贻害未成年人身心健康的潘多拉魔盒。

根据2018年6月发布的《未成年人涉网刑事案件大数据分析报告》的统计,在未成年人刑事犯罪案件中,有超过一成的案件涉及网络因素,包括因未成年人沉迷网络导致犯罪发生、未成年人系通过网络结识当事人,或系通过网络获取犯罪信息或工具等。可见,针对未成年人的特点和能力,为未成年人提供特殊网络保护,刻不容缓。

近年来,一系列针对未成年人网络保护的法律法规相继出台,法律如何打出组合拳守护少年的你,我们共同一探究竟。

现行法律体系概述

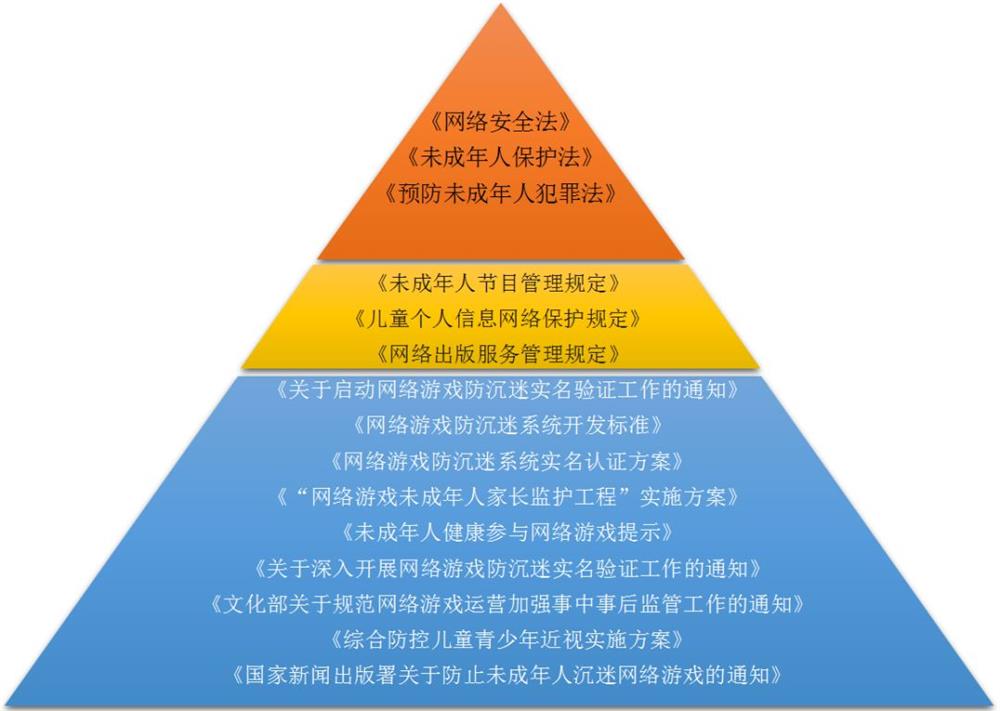

现行立法主要从法律、规章、规范性文件三大层面、自上而下对未成年人提供网络保护。在法律层面,《未成年人保护法》、《网络安全法》、《预防未成年人犯罪法》规定了未成年人网络保护的基本原则和方向,其中,《未成年人保护法》、《预防未成年人犯罪法》规定,禁止向未成年人传播淫秽、暴力、赌博等危害身心健康的网络信息;《网络安全法》则规定,国家支持研发有利于未成年人健康成长的网络产品和服务,惩治利用网络危害未成年人身心健康的活动,为未成年人提供安全、健康的网络环境。在规章层面,《未成年人节目管理规定》、《儿童个人信息网络保护规定》等对网络节目内容净化、未成年人信息保护等领域作出了细化规定。在规范性文件层面,工信部、公安部、教育部等部门针对网络游戏防沉迷规定了切实具体的措施。未成年人网络保护法律体系示意图如下:

具体规则知多少?

一、网络信息内容规制

保持健康的网络环境、净化未成年人能够接触到的信息,是网络世界对未成年人最基础也最重要的保护屏障。为避免未成年人接触影响身心健康的不良信息,针对未成年人作为主要参与者或者以未成年人为主要接收对象的广播电视节目和网络视听节目,现行法律法规综合从确定节目内容红线、对不同类型节目提出特别要求等方面提出了明确要求,具体如下:

|

节目 内容 红线 |

|

|

特殊 类型 节目 要求 |

|

|

节目 广告 |

|

二、未成年人个人信息保护

未成年人的主观辨识能力弱,若其个人信息被不当收集、使用、泄露,将产生难以估量的严重后果。2019年10月1日生效的《儿童个人信息网络保护规定》针对不满14周岁未成年人的个人信息保护作出了具体规定,要求网络运营者收集、使用、转移、披露儿童个人信息时需明确征得监护人同意,及时响应儿童及监护人的信息更改或删除要求,并增加了委托第三方处理上述信息时的安全评估要求。未成年人个人信息保护的具体规则如下:

|

征得 同意 |

|

|

安全 评估 |

|

|

信息 更正 与删除 |

|

|

数据 合规 特别 要求 |

|

三、网络游戏防沉迷系统

网游沉迷猛于虎,防范未成年人沉迷网络游戏已成为家长、学校、企业、政府等多方主体共同关注的热点问题。早在2007年,网络游戏运营者即被要求开发防沉迷系统并制定实名认证操作方案;其后,多项通知的出台将其防沉迷义务细节化、具体化,主要体现在用户实名注册、“家长监护工程”、控制未成年人使用时间与付费等方面,具体要求如下:

|

防沉迷 系统 开发 |

|

|

实名 注册 |

|

|

“家长 监护 工程” |

|

|

游戏 使用 活动 干预 |

|

|

探索 适龄 提示 制度 |

|

立法展望

为了回应未成年人在网络使用中出现的新问题,立法的步伐从未停止。其中,最值得关注的是全国人大常委会于2019年11月1日发布的《未成年人保护法(修订草案)》(下称“未成年人保护法修订草案”)及国务院法制办公室于2017年1月6日发布的《未成年人网络保护条例(送审稿)》(下称“网络保护条例送审稿”)。

首先,就未成年人保护法修订草案,该草案新增“网络保护”专章,在绿色网络环境建设、未成年人个人信息保护、防止网络欺凌、防止网游沉迷等方面均作出了原则性规定。

其次,就网络保护条例送审稿,尽管其发布时间较早,部分规定已反映在近两年颁布的法规中,但仍有不少亮点值得注意:

-

新增不良信息提示义务,要求网络信息制作、发布、传播者在其信息含有规定之合法但不适宜未成年人接触的内容时,应在信息展示前以显著方式提示。

-

新增防范网络欺凌要求,明确规定任何组织或个人不得通过网络威胁、侮辱、攻击、伤害未成年人,并要求监护人、学校、其他组织或个人发现上述网络欺凌情形,应及时予以救助,必要时可向公安机关等部门举报。

-

明确预防措施需合法,要求任何组织或个人不得通过虐待、胁迫等非法手段从事预防、干预未成年人沉迷网络的活动。

结 语

互联网已成为我们生活中不可或缺的一部分。网络安全与数据保护关乎国家、社会及每一个体的根本利益。可以预见的是,网络安全与数据保护领域的立法进程及执法力度会在未来不断加速与强化。在这一领域中,如何对未成年人这一特殊群体进行网络保护,现行规则如何落实到互联网产品与服务的开发及运营中,如何实现未成年人权益保护与商业利益的平衡,是各类互联网企业,尤其是提供以未成年人为主要用户的互联网产品及服务的企业在经营过程中面临的关键课题。

本文是浩天信和律师事务所TMT团队关于未成年人网络保护主题系列文章的第一篇,旨在介绍未成年人网络保护的立法现状。未来,我们将陆续带来对未成年人网络保护的具体规则及热点问题的深度解读,期待大家持续关注。

(作者:何为 郑欣妍)