开源软件著作权相关法律问题漫谈

一、开源与开源协议

1

什么是开源?

开源没有法律意义上的统一定义,按照一般的理解,开源与闭源相对应,指的是开放源代码。而开放源代码首创行动组织(Open Source Initiative)对开源有更为详细的定义,在开放源代码的基础上,还需包括免费再分发、不得特定于产品、不限制其他软件等10个条件。这类开放源代码的软件即为开源软件,我们日常生活中所使用的诸多软件都是开源软件,例如安卓、Linux、火狐等。

2

开源协议及其分类

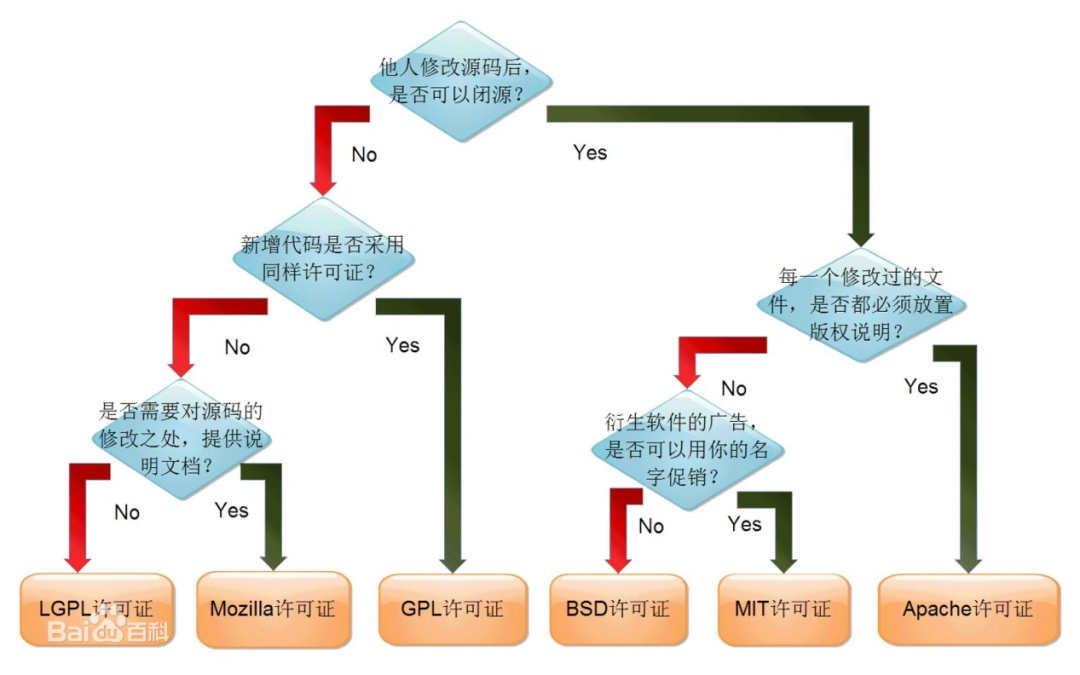

作为开源诞生地的美国,在上世纪70年代就早早的将计算机软件增加为著作权法所保护的对象之一。但计算机软件与其他著作权有很大区别,大型软件的开发多是站在前人的肩膀上进行的创新。如果软件的开发者均死守自己的源代码,整个软件行业的发展就会受到巨大影响。在此基础上,轰轰烈烈的自由软件运动诞生了,越来越多的程序员接受了开源的理念并付诸实践。但开源并不真的对抗著作权,开源仍需保护开发者的合法权益。在此基础上,以知名大学、开源社区为主,制定了一系列的开源协议。这些协议就像是一个个公约,约定了他人在使用开发者源代码时所享有的权利及所需履行义务的协议。目前经Open Source Initiative批准的开源协议就有近百种,每个协议所规定的权利义务也有很大区别。实践中,最为主流的有GPL、BSD、MIT、Mozilla、Apache和LGPL六种开源协议。具体分类可参照下图(图片来自百度百科):

3

开源协议的法律性质

由于开源协议的内容是固定的,类似一种行业内、社区内形成的公约,著作权人在将自己软件开源时会根据需要挑选某一种开源协议,而软件使用者只能被动接受。据此,有许多人认为,开源协议缺乏商定的合意,也缺乏相应的对价,应理解为是一种单方的授权许可,而非合同。而另一种观点认为,开源协议不仅是授权许可,更是一种预先拟定的将部分著作权权利授权给不特定人的格式合同。著作权人在将软件开源时设定开源协议的行为是一种要约,其他人使用该开源软件时就视为承诺,此时合同已经成立。目前我国仅有的司法实践中一般均采取合同说,认定开源协议是一种非典型的著作权格式合同,受《民法典》合同编的调整。其他人违反开源协议既是一种违约行为,也是一种侵权行为,著作权人有权寻求违约救济或侵权救济。

二、开源软件的著作权法律问题

1

开源软件的创作者是否有权单独提起诉讼?

软件著作权与其他著作权在创作过程中有着明显区别,对其独创性的认定也应采取不同的标准。随着软件功能的愈发复杂,现实生活中创作一个大型商业软件往往会用到非常多的第三方开源代码,甚至著作权人自己原创的代码占整个软件的比例都很低。由于软件在功能上有所创新或核心部分系独创,其仍应被认定为具有独创性的受到著作权法保护的对象。但在此时,同一个软件就可能存在数个甚至数十个分布在世界各地、互相不知道对方真实身份的贡献者。

著作权人在法院寻求类似软件著作权保护时,侵权者往往会对权利归属提出异议,或提出该软件为合作作品,著作权人无权单独诉讼维权的抗辩理由。事实上,虽然各地的程序员可能均对同一个软件贡献了自己的代码,但在司法实践中,也难以举证证明这些程序员有共同的创作合意并贡献了具有独创性的代码,是否将其认定为合作作品存在争议。但退一步说,即便认定该软件系合作作品,根据《计算机软件保护条例》第十条“由两个以上的自然人、法人或者其他组织合作开发的软件,其著作权的归属由合作开发者签订书面合同约定。无书面合同或者合同未作明确约定,合作开发的软件可以分割使用的,开发者对各自开发的部分可以单独享有著作权;但是,行使著作权时,不得扩展到合作开发的软件整体的著作权。合作开发的软件不能分割使用的,其著作权由各合作开发者共同享有,通过协商一致行使;不能协商一致,又无正当理由的,任何一方不得阻止他方行使除转让权以外的其他权利,但是所得收益应当合理分配给所有合作开发者”的规定,侵权者如上抗辩理由往往也难以被法院采纳。况且若该抗辩理由成立,由于实践中根本不可能获得所有贡献者的授权,开源软件的维权就会变成伪命题,这明显于保护知识产权的基本宗旨相违背,是完全错误的。

2

软件使用人主张案涉软件系开源的抗辩效力

开源软件著作权人诉讼维权,主张软件使用人构成侵权。软件使用人往往会提出开源软件抗辩。笔者认为对该抗辩理由不应一概而论,因根据不同的情况分析该抗辩对侵权行为认定的影响。

首先,软件使用人按开源协议约定使用的情形。如前所述,开源协议本质上系著作权人对不特定人的授权许可(如修改权、复制权、发行权、信息网络传播权、翻译权等)。若软件使用人的使用行为并未违反著作权人选定的开源协议,则关于开源软件的抗辩应被法院采纳,其行为不构成侵权。

其次,若整体软件部分开源的处理情形。以(2019)最高法知民终663号案件的处理为例。复杂的计算机软件本身可能是多个程序的聚合体。如软件的前端和后端,在功能、所用技术、创作逻辑等方面均存在明显区别,甚至可相互脱离各自独立运行,此时可将其认定为两个独立的程序,若只有一部分程序开源、另一部分程序闭源,则著作权人仅主张闭源部分软件权利时,软件使用人的开源抗辩自然就不能成立。

最后,若整体软件均开源,则应区别其采取的开源协议作出认定。例如GPLV3协议,其在第8条终止中就明确规定:“除非本许可明确规定,否则您不得传播或修改受保护的作品。任何以其他方式传播或修改它的企图都是无效的,并且将自动终止您在本许可下的权利(包括根据第11节第三段授予的任何专利许可)”。据此,国内外很多法院都将GPL开源协议认定为一种附解除条件的合同,若软件使用人没有严格遵守合同中约定的义务,则视为达成解除条件,合同自动解除。但对于软件使用人的侵权行为起算点,应自合同解除之日计算,对其遵守协议的期间,仍应认定其为获得合法授权的。而像最为宽松的MIT开源协议,其授权软件使用人不受限制地处理开源软件,包括但不限于“使用、复制、修改、合并的权利、发布、分发、再许可和/或出售软件的副本等权利”,该协议仅约定了软件使用人在使用开源软件时需标注版权声明。整个协议与GPL协议明显不同,不宜再将其认定为附解除条件的合同。若软件使用人未履行标注义务,根据MIT协议的本义,至多仅应认定软件使用人违反了协议要求标注版权声明的约定,构成违约及署名权侵权,但不应认定软件使用人完全违反了可以复制、下载、使用开源软件的全部约定而自始就根本不能使用。故在此时,软件使用人的开源抗辩可对抗著作权人的部分主张。

三、结论

我国是一个软件大国,却不一定是一个软件强国。开源的存在客观上为我国追赶计算机软件世界先进水平提供了很大的助力,也为广大互联网企业省下了巨额的软件许可使用费。但现行国际上主流的开源协议多为欧美国家设立,是外文原版,也没有统一的中文译本,很多程序员及互联网公司对其不甚了解,甚至简单的认为开源了就等于免费随便用了,根本不会去关注开源协议在赋予其权利的同时也为其设定了义务,存在巨大的法律风险。而涉及开源协议的司法裁判在欧美发达国家早已屡见不鲜,亦已形成了自己的裁判标准。但在我国,相关的案件还极少,缺乏统一的裁判标准及经验。

随着我国计算机软件水平不断发展,从业人员不断增多,类似的案件必然会层出不穷,无论是计算机从业人员、行业管理人员或司法人员都应对开源软件的相关问题作更为深入的研究,共同推动我国开源软件的发展。